#no category

|

国家的マーケティング施作。ベトナムが掲げる政策設計と意識改革

ベトナム政府は、全国に約520万ある小規模事業所を「企業」へと成長させるため、2026年から税制や制度を抜本的に改革しようとしています。

(記事参照:https://www.vietnam.vn/ja/thiet-ke-chinh-sach-dong-bo-on-dinh-hieu-qua)

これは、ベトナム国内にある事業所たちが、事業家集団となり国の経済基盤として持続的に発展するための「企業化・透明化」への大きな転換点です。

そのために政府は、税制優遇やデジタル支援を通じて事業家たちの挑戦を後押ししつつ、同時に「自らの価値とブランドを確立する意識改革」を求めています。

つまり、事業家集団が国家の未来を支える主体へと進化するための、選択と集中のフェーズに入ったと言えます。

こういった動きはあくまでベトナムという他国のことではありますが、日本国内においても重要な学びであるとともに、個人レベルでも学べることがあると思います。

ベトナム国内の現状と具体的な政策設計

ベトナム国内にはおよそ 520万の事業所(個人事業者含む)が存在しています。

それらの事業所たちが国内GDPの約30%を担い、数千万人の雇用を創出しているといいます。

このような状況にもかかわらず、これら事業所の多くは「法人化」、いわゆる企業登録をしていないという現状があります。

なぜ法人化を選ばないのか。

その理由として、財務相グエン・ヴァン・タン氏は主に以下の三つの原因を挙げています。

①家計事業形態(個人事業)と法人の間で法令遵守コストが高いこと

②家計事業者側に法制度・会計管理の理解・対応力が乏しいこと

③個人事業形態では簡易税制(いわば一括課税制度など)が適用され、煩雑な会計・請求書・伝票制度に縛られないメリットがあること

また、資本規模が小さくても始められる家計経営と比べ、企業形態には投資、設備、人件費、工場設営、運営ノウハウなど膨大なコストとリスクを伴います。

こうしたハードルを前に、多くの事業所が法人化をためらっているというのが本政策分析の前提です。

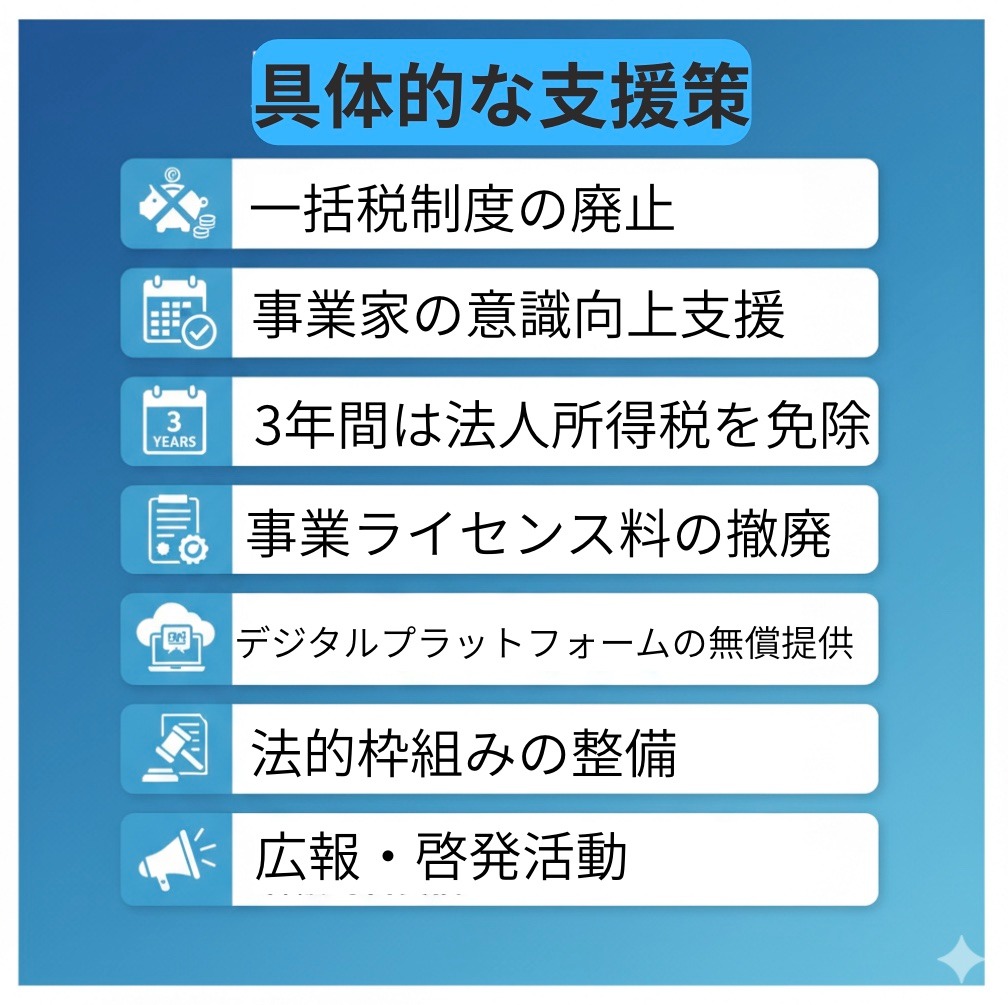

このような事情を踏まえ、ベトナム財務省は一連の支援策を設計し、新制度を2026年1月から適用しようとしています。

これらは、単にインセンティブだけを与える小手先の政策ではありません。

むしろ、事業者が「企業化=自らの価値とブランドを確立する方向性」へとマインドを変えるような、意識改革を伴うものと位置づけられています。

いわゆる国家を挙げたマーケティングの施策です。

上記の参照記事もその点を強調しており、事業家側が単なる個人営業から脱却し、「ブランド化」「評判」「信頼性」を担保する主体へと進化すべきだという論旨が繰り返されています。

実際、政策を実効性のあるものとするためには、手続き・プロセスの簡素化や、形式的なコーポレートガバナンスの過剰適用を避けることが肝要だとの指摘もあります。

これにより、事業家/中小事業者が負うリーガル・事務的コストを抑制しつつ、企業形態への移行をスムーズに支援しようという狙いです。

同時に、国家目標としては「2030年までに企業数を100万社増やす」という達成目標も掲げられており、その文脈の中で、単なる量的拡大ではなく、質的な「市場のルールに則って持続可能に成長する事業体」を育てることを意図しています。

「国家的マーケティング」としての意識改革

では、この政策構想を「国家的マーケティング」の視点から読み解いてみましょう。

1. 国家ブランドを高める「事業体としての自覚」

政府が推進する事業家の企業化とは、単なる法人化の促進ではなく、国全体として「事業主体/企業体としての自覚とブランド性を持て」という合意形成を図ることにほかなりません。

つまり、事業者自身が「自分自身(自分の事業)をブランド」として再定義し、国際市場・国内市場でそのブランド価値を磨くべきだというメッセージです。

マーケティング理論で言えば、それは「自己ブランディング」「ポジショニング」の原則そのものです。

国家レベルでこれを仕掛けるということは、国全体として「自国ブランド → 各事業者ブランド → 相互信頼性の強化 → 市場競争力強化」という伝播を意図していると言えます。

2. 内発的動機の醸成:規制・補助だけでなく「意識への訴求」

政策的支援(税制優遇、規制緩和、補助制度)は外発的モチベーションを提供しますが、最も長続きする力は「内発的動機」です。

つまり、事業家自身が「法人化することは自分自身の価値を高める/信頼を得る/将来の発展を可能にする」という信念を持つようになること。

これはまさしくマーケティング的な「内的価値訴求」の設計です。

政府が広報・啓蒙活動を通じて、事業家に「法人という形態がもたらす価値、信頼性、ブランド性」を語りかけ、意識変革を促すことは、国家レベルのマーケティング施策といって差し支えないでしょう。

3. エコシステムの構築:プラットフォーム提供と標準化

企業化支援策のひとつとして、共用の会計ソフト、デジタルプラットフォームの無償提供を打ち出している点も、マーケティング発想が貫かれています。

これらは、個別事業者がブランド構築・信頼性確立において孤立しないインフラを国家が提供するという構えです。

このような共有基盤があれば、各企業が一からシステムや信頼構造を構築するコストを低減でき、また品質・透明性・信頼性の基準を一定水準で引き上げられます。

これも、ブランド価値を支える信頼の証を国家が補助するマーケティング的支援と言えます。

日本・他国における示唆と注意点

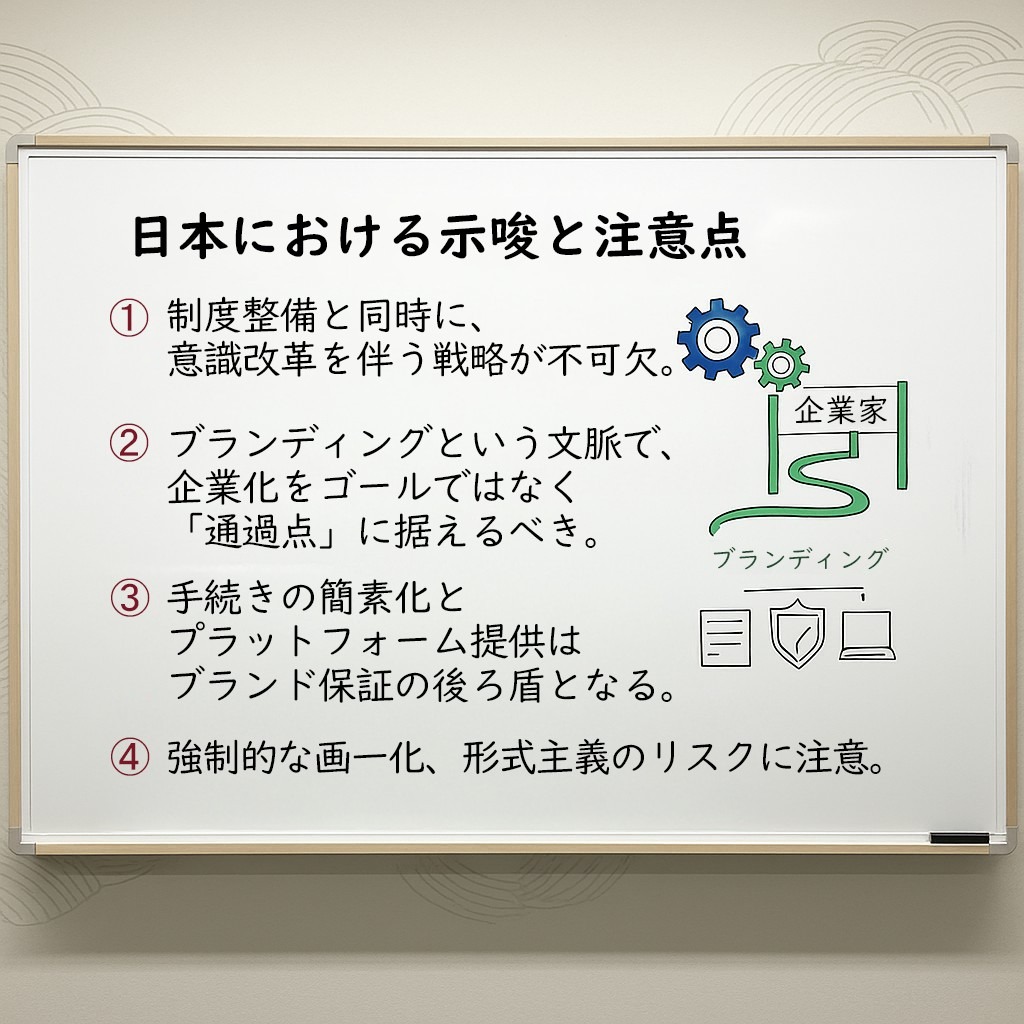

このベトナムの事例は、日本やその他国の事業家集団・中小企業支援政策を考える上で、以下のような示唆を与えてくれます。

①制度整備と同時に、意識改革を伴う戦略が不可欠。

単なる補助金・減税では、個人事業者のマインドを変えることはできません。

②ブランディングという文脈で、企業化をゴールではなく「通過点」に据えるべき。

法人形態はむしろ最初のステップであり、そこから信頼性、市場影響力、イノベーション力を高める段階へ誘導すべきです。

③手続きの簡素化とプラットフォーム提供はブランド保証の後ろ盾となる。

国家主導で品質基準や透明性基盤を支えることが、個別企業の信頼性を底上げします。

④強制的な画一化、形式主義のリスクに注意。

法制度・会計制度を整備しつつも、柔軟性を残し、業種・規模・業態に応じた例外や段階適用を許容する必要があります。

ただし、国家が過度にブランド構築に介入しようとすると、逆に自由競争性を阻害し、「国の意志=ブランド強制」のような負の帰結を招く恐れもあります。

したがって、「意識改革」を設計する際には、自由な創意工夫・多様性を担保しつつ、共通信号を統制しすぎないバランスが求められます。

結びに:国家のマーケティングと事業家の自己ブランド化

ベトナム政府が打ち出した「事業家の企業化支援政策」は、単なる税制・制度改革の枠を超えて、国家的なマーケティング戦略の表れです。

事業家自身が自らの価値を見つめ直し、ブランドとして自覚をもって発信することを促すこと。それを国家が後押しする。

その構図こそ、「自らの価値とブランドを確立する意識改革=マーケティングそのもの」であり、国全体を巻き込んだマーケティング施策と言えるでしょう。