#no category

|

なぜ私たちは映画館で「つい」ポップコーンを買ってしまうのか?100年続く心理誘導の秘密

はじめに

「映画館といえばポップコーン」この定番の組み合わせは、実は100年近い歴史を持つ巧妙なマーケティング戦略の産物です。

事業家・起業家にとって、「顧客体験を向上させながら収益を最大化する」というのは永遠の課題。そのヒントが、映画館のポップコーン戦略に隠されています。

なぜ私たちは映画館に行くと「つい」ポップコーンを買ってしまうのか?その背景にある緻密な戦略を紐解き、他の事業にも応用できるマーケティングの本質を学んでいきましょう。

本記事では、映画館業界、特に日本のTOHOシネマズの事例を中心に、この「当たり前」に隠された驚異的なマーケティング戦略を分析します。

1. 映画館ポップコーンの歴史的背景

アメリカ発祥:大恐慌が生んだ天才的アイデア

映画館でポップコーンが販売されるようになったのは、1920年代のアメリカのことです。この背景には経済的な必然性がありました。

大恐慌時代の生存戦略

1885年にCharles Cretorがポップコーンをつくる移動可能な機械を発明

・1920年代、映画館は安価なエンターテイメントとして人気を集める

・大恐慌で映画館の経営が厳しくなる中、高利益率のポップコーンが救世主に

なぜポップコーンだったのか?

1.製造コストの安さ: トウモロコシは安価で大量生産が可能

2.保存性の良さ: 長期間保存でき、ロスが少ない

3.調理の簡単さ: 機械一台で大量生産可能

4.食べやすさ: 片手で食べられ、映画鑑賞の邪魔にならない

日本への伝播:戦後復興とともに

日本では戦後、アメリカ式の映画館システムとともにポップコーン文化が導入されました。現在では90年以上にわたり世代を超えて映画館との共生関係を保っている状況です。

2. 映画館の収益構造:ポップコーンが支える経営基盤

驚異的な利益率:原価率10%以下の世界

ポップコーンの利益率は驚異的に高く、原価率が10%を下回るという、他の業界では考えられないような数字を誇ります。

具体的な数字で見る収益構造

| 項目 | 映画チケット | ポップコーン |

| 売価 | 1,900円 | 500円 |

| 原価率 | 約60-70% | 約8-10% |

| 利益額 | 500-700円 | 450-460円 |

| 利益率 | 30-40% | 90-92% |

この数字が示すように、映画館が本当にもうけているのはフード類なのです。

TOHOシネマズの戦略的取り組み

代表的な例として、日本最大級のシネコンチェーンTOHOシネマズは、ポップコーン戦略を特に重視しています

商品戦略

・キャラメルを200%に増量(当社従来比)

・十勝産ポップコーン豆を使用した高品質商品の展開

・映画館専用ポップコーンブランド「シネマイク」の開発

プロモーション戦略

・毎月9日は「POP & Coke Day」でワンコイン500円販売

・季節限定フレーバーの展開

・ファンアンケートによるフレーバー復刻企画

3. 心理学・行動経済学から見る「買わせる仕組み」

五感に訴えるマーケティング

なぜ、映画館へ行くとポップコーンを買いたくなってしまうのでしょうか?

映画館のポップコーン戦略は、人間の五感すべてを巧みに活用しています

①嗅覚への訴求

・劇場入口付近での調理により、香ばしい匂いが充満

・匂いが食欲を刺激し、購買意欲を高める

②聴覚への訴求

・ポップコーンが弾ける音が「新鮮さ」を演出

・映画鑑賞中の「サクサク」音が体験価値を向上

③視覚への訴求

・カラフルなパッケージとサイズ展開

・オープンキッチンで調理工程を見せる演出

行動経済学的な誘導メカニズム

アンカリング効果 映画チケット(1,900円)を購入した後だと、ポップコーン(500円)が相対的に安く感じられます。

損失回避の法則 「映画館でポップコーンを食べないと損をした気分になる」という心理状況を作り出します。

環境的誘導

・飲食物の持ち込みが禁止されている環境

・売店を必ず通る動線設計

・待ち時間を利用した購買機会の創出

このように、映画館のポップコーン販売は、単なる“おやつ販売”ではなく、

嗅覚・聴覚・視覚・心理・環境を組み合わせた、五感すべてに訴える高度なマーケティング戦略と言えます。

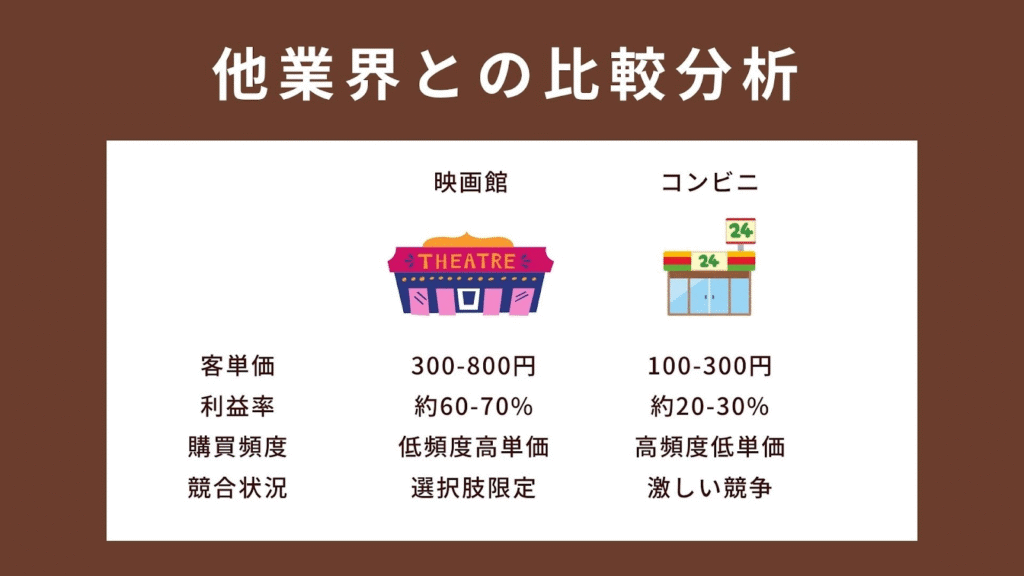

4. 他業界との比較分析

コンビニエンスストアとの比較

映画館は、コンビニエンスストアと比較して客単価が高く、利益率も大きい業態です。

映画館の平均客単価はおよそ300〜800円で、コンビニの100〜300円と比べて約2倍から3倍にあたります。

また、映画館の利益率は60〜70%と非常に高く、コンビニの20〜30%に比べて効率的に収益を上げやすい構造となっています。

一方で、購買頻度には大きな差があります。

映画館は「低頻度・高単価」、コンビニは「高頻度・低単価」という特徴を持ちます。 つまり、映画館は一人あたりの支出は高いものの来店頻度が低く、コンビニは少額ながら繰り返し利用されるビジネスモデルです。

さらに競合状況を見ても、映画館は立地や設備によって選択肢が限られるため、競合が比較的少ない市場であるのに対し、コンビニはブランド間での競争が非常に激しい分野です。

テーマパークとの共通点

映画館のビジネスモデルには、テーマパークとの共通点もあります。

・「体験」と「飲食」のセット販売

・非日常空間での高単価設定

・持ち込み制限による囲い込み戦略

このように映画館は、日常的な利便性を重視するコンビニとは異なり、“特別な体験価値”を提供することで収益を高めるモデルであると言えます。

5. 現代における進化:デジタル時代の新戦略

コロナ禍を経た変化

新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経て映画館が再開されてからは、人々はプレミアムチケットを購入するだけでなく売店での消費も増やしたという変化が見られます。

新たな課題への対応

・ポップコーン30分待ちという混雑問題

・セルフオーダーシステムの導入

・ドリンクバー制度の拡充

デジタル技術の活用

アプリ連携戦略

・事前注文システム

・ポイント制度との連動

・パーソナライズされたおすすめ商品

6. 学べるマーケティングの本質

3つの重要なポイント

1. 体験価値の設計

映画館は「映画を見る」だけでなく「映画館で過ごす時間全体」を商品化しています。ポップコーンはその体験を構成する重要な要素として位置づけられています。

2. 高利益率商品との組み合わせ

低利益率の本業(映画上映)と高利益率の副業(飲食販売)を巧みに組み合わせることで、全体の収益性を向上させています。

3. 環境による購買誘導

物理的な制約(持ち込み禁止、動線設計)と心理的な誘導(五感への訴求、価格設定)を組み合わせた環境づくりが功を奏しています。

7. 他事業への応用例

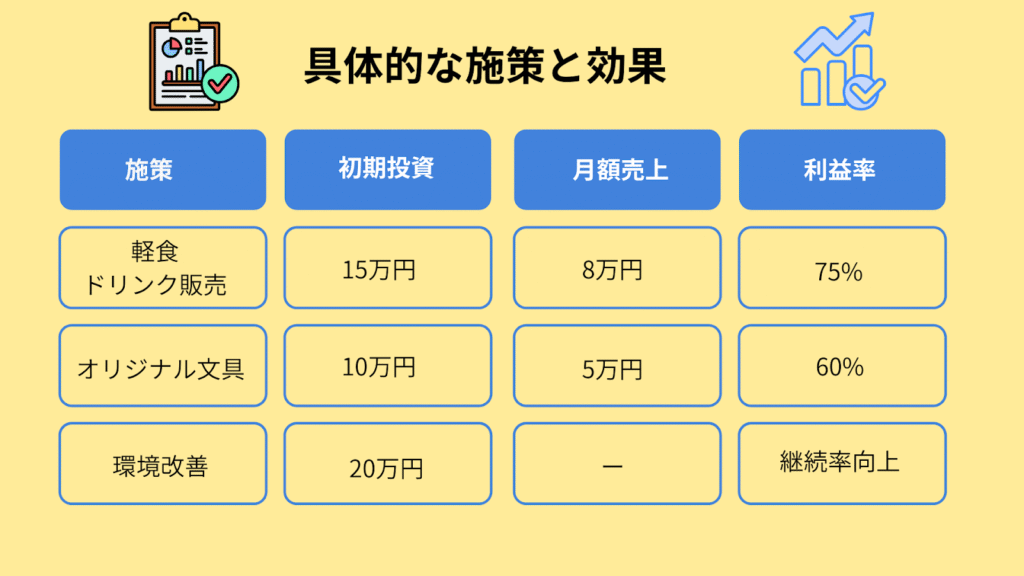

学習塾での実践例

背景 地方の個人経営学習塾で、授業料だけでは収益が厳しい状況でした。

映画館戦略の応用

1.体験価値の拡張

・「勉強する場所」から「学習習慣を身につける空間」へコンセプト変更

・自習室の環境向上(BGM、照明、香り)

2.高利益率商品の導入

・オリジナル文具・参考書の販売

・軽食・ドリンクの提供

・原価率20%程度で安定収益を確保

3.環境的誘導の設計

・受付前に商品陳列

・休憩時間に合わせた軽食提供

・季節商品・限定商品の企画

具体的な施策と効果成果

・月額売上15%向上

・生徒継続率10%向上

・口コミによる新規生徒獲得20%増

美容院での実践例

コンセプト 「髪を切る」から「美しくなる時間を過ごす」体験へ

応用施策

1.待ち時間の価値化

・高品質なドリンク・スイーツの提供

・美容関連商品の試用・販売機会

2.五感への訴求

・アロマディフューザーの設置

・リラクゼーション音楽

・触り心地の良いタオル・ローブ

3.継続購買の仕組み

・ホームケア商品の定期販売

・次回予約時の特典提供

8. 注意すべきポイント

過度な囲い込みのリスク

映画館のポップコーン戦略は成功していますが、以下のような批判も存在します

・価格の高さへの不満

・選択肢の少なさ

・持ち込み禁止への反発

バランスの重要性

顧客満足と収益のバランス

・適正価格の設定

・品質の継続的向上

・顧客の声への対応

持続可能性の確保

・競合他社との差別化

・新しい価値提案の継続

・社会情勢への適応

まとめ

映画館のポップコーン戦略は、単なる「食べ物の販売」ではなく、以下の要素を巧みに組み合わせた総合的なマーケティング戦略です。

1.歴史的必然性: 大恐慌時代の生存戦略から始まった合理的判断

2.収益構造の最適化: 低利益商品と高利益商品の戦略的組み合わせ

3.心理学的アプローチ: 五感と行動経済学を活用した購買誘導

4.体験価値の創造: 単機能から複合体験への転換

5.環境設計: 物理的・心理的制約を活用した誘導システム

この戦略から学べるのは、**「顧客が本当に求めているのは商品そのものではなく、その商品によってもたらされる体験や価値である」**という本質です。

事業家・起業家は、自分の事業において以下の質問を投げかけてみてください。

・顧客が本当に求めている「体験価値」は何か?

・本業と組み合わせられる高利益商品はないか?

・顧客の五感に訴えかける要素を取り入れられるか?

・環境や制約を活用した誘導システムを構築できるか?

映画館のポップコーンは、これらすべての要素を100年近くにわたって洗練し続けてきた、マーケティングの教科書とも言える存在なのです。

この戦略を参考に、あなたの事業でも「当たり前」を疑い、新しい価値創造に挑戦してみてはいかがでしょうか。