#ケーススタディー

|

事業家集団で気づいたZOZO流チームの作り方

はじめに

今では誰もが知るZOZOTOWN(ゾゾタウン)ですが、ファッションECの代名詞として知られていますが、その始まりは意外なほど「個人的」なものでした。

創業者・前澤友作さんは、もともとバンドマンです。

音楽活動の資金をつくるために、インディーズCDを海外から輸入してネットで販売していました。そこから古着販売、そしてファッションブランドを集めたオンラインモールへと進化していきます。

つまり、ZOZOの原点は「好きなことを、少しの勇気で始めた個人ビジネス」だったのです。

いまや数千ブランドが並び、年間取扱高は数千億円。でも、その成功の裏にある哲学は、小さな店舗経営者でもすぐ実践できるものばかりです。

一見、遠い世界の話に聞こえるかもしれません。

けれどZOZOが築いた「ブランドの街」は、私たちのような個人経営者にとっても、ヒントの宝庫です。

この記事では、ZOZOTOWNの理念・仕組み・行動哲学を分解し、

小規模店舗や個人起業家が「世界観で選ばれる店」をつくるための実践知として整理します。

企業の哲学・コンセプト

ZOZOの企業メッセージは、「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」

派手に聞こえる言葉ですが、実はとても人間的です。

「カッコよさ」とは、流行のことではありません。

人が自分らしくあること、その姿を誇りに思えること。

ZOZOはファッションを通して、「人の気分を変える」会社なのです。

創業者・前澤友作氏の起業動機は、「自由になりたかった」というものでした。

お金でも名声でもなく、“好きなことで生きていく”ための手段として起業を選んだ。

だからこそ、彼の作る事業には「個人の感性」や「遊び心」が息づいています。

それは、ZOZOTOWNのサイトデザインや言葉づかい、写真の色調にまで一貫して現れています。

ZOZOの哲学を一言で言えば

「ファッションを通じて、人が自分らしくいられる空間をつくる」

この理念は、大手企業だから実現できるものではありません。

むしろ、小さな店ほど、その哲学を体現しやすいのです。

店主の世界観や想いが、そのままブランドの魅力になるからです。

たとえば、花屋が「花を売る」のではなく、「想いを届ける体験」を売るように。

ZOZOも「服を売る」のではなく、「自分らしさを見つける体験」を売っているのです。

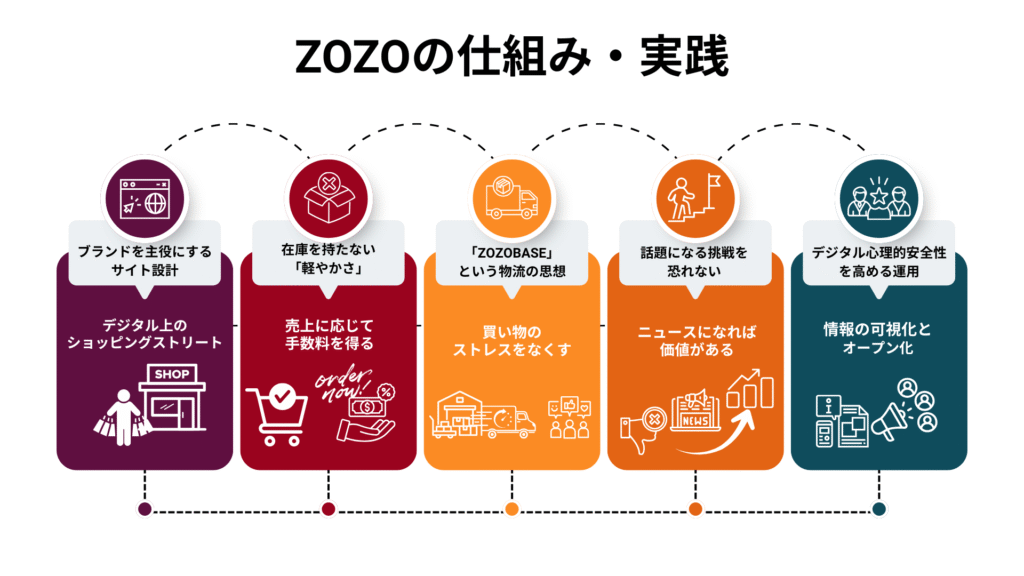

仕組み・実践

“体験としての買い物”をデザインする

ZOZOTOWNの強さは、ただの「通販サイト」ではなく、体験を売るプラットフォームとして設計されている点にあります。

1️⃣ブランドを主役にするサイト設計

ZOZOは「自分たちが売る」のではなく、「ブランドが輝く場を提供する」ことに徹しました。

各ブランドページには、独自の写真・フォント・世界観が反映され、ひとつの“街”のように構成されています。

ユーザーがページを歩き回るように商品を眺め、

「今日はどんな新しい服と出会えるだろう」とワクワクする。

まさに“デジタル上のショッピングストリート”です。

この「街としての設計思想」が、ZOZOを“安売りのEC”ではなく、“体験のEC”にしたのです。

2️⃣在庫を持たない「軽やかさ」

ZOZOは自社で在庫を持ちません。

出店ブランドが商品を管理し、ZOZOは受注・発送を支援します。

リスクを抑えつつ、売上に応じて手数料を得るモデルです。

小規模店舗にとっても、この発想は重要です。

「自分で全部抱え込まない」「仕組みを組む」「リスクを分散する」

この“軽やかさ”が、事業を長く続ける鍵になります。

3️⃣「ZOZOBASE」という物流の思想

千葉や茨城にある巨大倉庫「ZOZOBASE」。

ここでは注文から発送までの流れが驚くほどスムーズに動きます。

その裏側にあるのは、「お客様が待たない」という価値観。

単なる効率化ではなく、「買い物のストレスをなくす」ことが目的なのです。

小さな店でいえば、「包装に時間をかけすぎない」「配送を信頼できるパートナーに任せる」など、

“お客様が快適に受け取れる仕組み”を考えることが応用点になります。

4️⃣話題になる挑戦を恐れない

ZOZOは常に「ニュースになる挑戦」を続けてきました。

「ZOZOSUIT」「ツケ払い」「ZOZOGLASS」など、その多くは失敗も含みます。

しかし彼らは、それを“ブランドストーリーの一部”として活かしている。

前澤氏はこう言います。

「失敗してもニュースになれば、それだけで価値がある。」

挑戦を止めない姿勢そのものが、ブランドの“カッコよさ”を支えているのです。

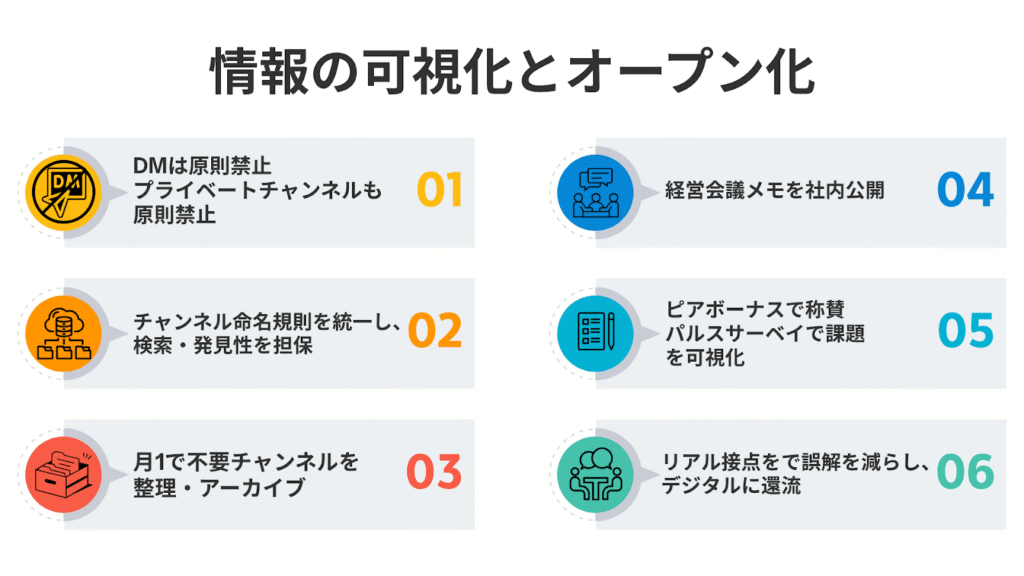

5️⃣デジタル心理的安全性を高める運用:DM原則禁止・オープン運用

革新的な企画や協業を生むには、「助けを求めやすい」「意見が言いやすい」環境が前提です。

ZOZOテクノロジーズは、Slackを基盤に情報の可視化とオープン化を徹底し、デジタル空間でも心理的安全性を担保しました。

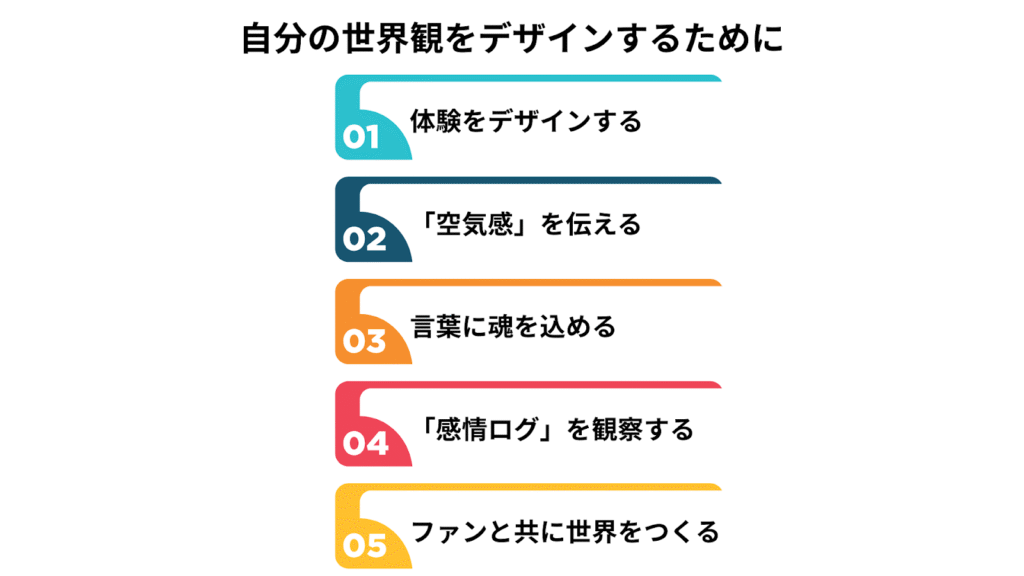

自分の店に応用する視点

世界観で選ばれる店をつくる

ZOZOの哲学をそのまま真似する必要はありません。

むしろ重要なのは、「自分の世界観をどうデザインするか」という視点です。

ここでは、私たちのような小規模店舗でも実践できるポイントを整理します。

1.体験をデザインする

商品の見せ方・包装・照明・声のトーンまで、“体験全体”をひとつの作品として設計する。

2.「空気感」を伝える

白背景の“売れる写真”よりも、自分の世界観が伝わる構図を。

たとえば、木漏れ日が差すカウンター、花瓶の水滴、そうした細部がブランドを語ります。

3.言葉に魂を込める

ECの商品説明も「スペック」だけでなく「想い」で書く。

「このカップで、少し休んでほしい」そんな一文が共感を生みます。

4.「感情ログ」を観察する

どんな時に笑顔になったか、何を手に取って迷ったか。

観察は最高のマーケティングです。

5.ファンと共に世界をつくる

SNSコメントやレビューを“対話の場”として扱い、

顧客を「共犯者」にしていく。

大切なのは、「商品を並べる」ではなく、「物語を描く」感覚です。

ZOZOがやったのは、ブランドという個性を束ねて“街”をつくること。

小さな店なら、それを“部屋”や“空気感”の単位で再現すればいいのです。

私の体験談:成功と失敗から学んだこと

ZOZOの「世界観を売る」考え方を、自分のギフトショップのECにも取り入れてみようと思い、写真の撮り方を変えたことがあります。

実際に手応えを感じた瞬間もあれば、「あ、これはやりすぎた」と気づかされた場面もありました。

ここでは、私自身が実際に体験した成功例と失敗例をご紹介します。

成功談

| 以前の私は、「売れる写真」を撮ることばかり考えていました。 白背景、均一な照明、商品の真正面。 “間違いのない写真”を撮っているつもりでしたが、どこか“温度”がない。アクセス数は伸びても、購入まで至らない。 「何かが足りない」とずっと感じていました。そんなとき、偶然見た「北欧、暮らしの道具店」の写真が目にとまりました。 完璧ではないのに、どこか生活の匂いがする。 光のムラや、写った手の影が、なぜか心地よい。その写真を見た瞬間、 「あ、うちの写真には“人の気配”がないんだ」 と胸の奥でスイッチが入った感覚がありました。そこで翌日から、撮影を根本から見直しました。 自然光が差し込む窓辺に商品を置き、あえてスタッフの手も入れる。 “整えすぎない空気”を大切にしたのです。その変化は、驚くほど素直にレビューに表れました。「写真を見て、贈り物にしたくなりました」 「この雰囲気、なんか好きです」数字以上に、“気持ち”が伝わってくる言葉でした。特に嬉しかったのは、あるお客様が 「写真を見て、贈った相手の笑顔を想像しました」 と書いてくださったこと。「商品を届ける」ではなく、 「気持ちを届ける」写真になったんだ と初めて実感できた瞬間でした。 |

この経験を通して、「写真は商品の説明ではなく、体験の入り口なんだ」と気づきました。

そして、心を動かすのは“完璧さ”ではなく、

「その人に寄り添う温度」なのだと学びました。

失敗談

一方で、うまくいかなかったこともあります。

| 生活感のある写真が受けて、もっと良いものを撮ろうと思うあまり、 私はある時期、「撮影に1枚1時間」かけてしまっていました。 光の角度、影の位置、スタッフの手の角度……。気づけば、本来優先すべき ・在庫更新 ・SNS投稿 ・発送準備 などが後回しに。撮影はよくなった。 でも、店が動かなくなったのです。その結果、SNS更新が減り、販売リズムも乱れ、数字はむしろ悪化。 「写真を良くすること」が目的になり、 「お客様に届けること」が置き去りになっていたのです。バックヤードでデータを見直しているとき、 「これは違う。これは商売じゃない」と静かに思いました。ZOZOが失敗と挑戦を繰り返しながらも前に進んでいるのは、 “続けられる仕組み”があるからだ と気づきました。そこで私は、撮影のルールを明確にしました。 ・撮影は午前中のみ ・編集は1枚3分 ・構図は3パターンだけ 驚くほど、EC運営全体のテンポが戻りました。 |

この経験から学んだのは、

こだわりは大切だけれど、「継続できること」はもっと大切だということ。

写真の美しさよりも、

“お客様が安心して店を選べる状態”こそ守るべきものだと実感しました。

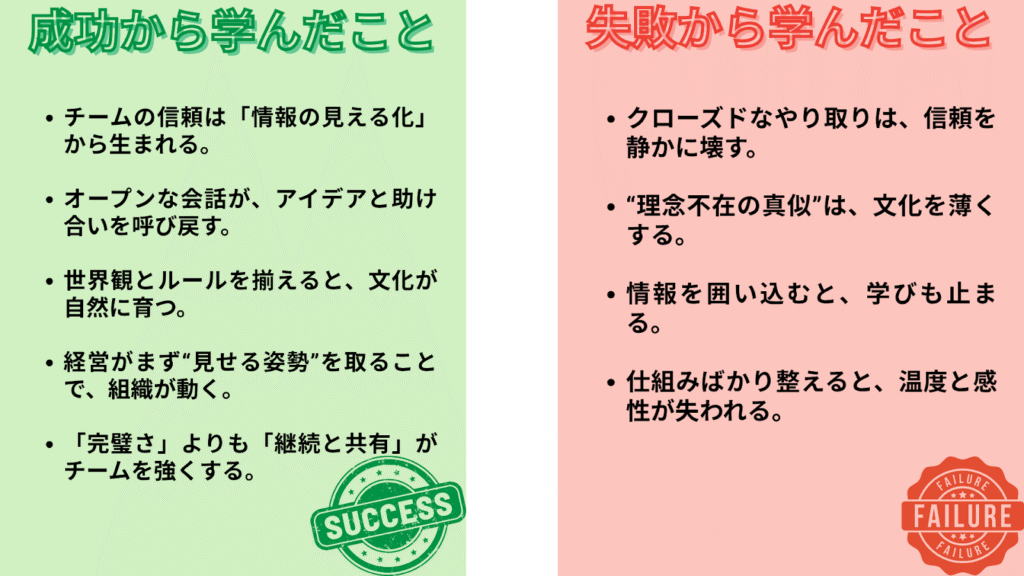

教訓リスト

✅成功から学んだこと

- チームの信頼は「情報の見える化」から生まれる。

DMをゼロにして全会話をチャンネルに統一した日、同時に複数メンバーが進捗を自主的に共有し始めた。

これまで“DMの中”に隠れていたタスクが一気に表に出て、作業の抜け漏れが目に見えて減った。 - オープンな会話が、アイデアと助け合いを呼び戻す。

誰も発言していなかった改善チャンネルに、「このやり方だと効率が悪いです」と初めて投稿が入った。

その投稿に対し、別部署のスタッフが代替案を添えて返信し、即日で運用が1つ改善された。 - 世界観とルールを揃えると、文化が自然に育つ。

チャンネル命名を統一したことで、会議体・業務領域・雑談が即座に判別できるようになった。

整理後、メンバーから「探す手間が3分の1になった」と具体的な声が上がった。 - 経営がまず“見せる姿勢”を取ることで、組織が動く。

経営会議の議事録を公開すると、これまで質問のなかった若手メンバーから3件の質問が投稿された。

意思決定の背景が共有されたことで、プロジェクトの着手スピードが早くなった。 - 「完璧さ」よりも「継続と共有」がチームを強くする。

月1の棚卸しデーを続けた結果、アーカイブ済みチャンネルが半年で80→35に減少した。

アクティブチャンネル数が整理されたことで、日々巡回すべき場所が明確になり運用が楽になった。

❌失敗から学んだこと

- クローズドなやり取りは、信頼を静かに壊す。

DMで共有されていた仕様変更がメイン担当に届かず、納期ギリギリで作業がやり直しになった。

関係者全体に情報が回っていなかったため、調整コストだけで半日以上失われた。 - “理念不在の真似”は、文化を薄くする。

他社の成功施策をそのまま導入したが、目的が共有されていなかったため参加率が20%以下にとどまった。

結果として、施策自体が1か月持たずに自然消滅し、負担だけが残った。 - 情報を囲い込むと、学びも止まる。

DMの中で行われていた改善議論が、チーム全体に共有されなかったため同じミスが3回繰り返された。

「共有しておけば5分で防げた」内容にも関わらず、DMに埋もれていたことが原因だった。 - 仕組みばかり整えると、温度と感性が失われる。

ルールを増やしすぎた週、スタッフが「間違ってはいけない」と判断を止め、動きが極端に遅くなった。

現場判断が必要な場面でも「まず確認します」と持ち帰りが増え、処理件数が実際に落ちた。

まとめ

ZOZOTOWNの歴史は、テクノロジーの進化よりも、“感性の進化”の物語です。

一人の音楽好きが、自分の感性で始めた小さな通販が、

いまや世界を代表するファッションプラットフォームになりました。

その原点にあるのは、「好きなことを、誰かの幸せにつなげる」という想いです。

それは、どんなに小さな店でも実践できる理念です。

「お客様がこの世界を覗いたとき、少しでもワクワクするか?」

この問いを持ち続けることが、ブランドを育てる第一歩です。

大きな資本も、派手な広告もいらない。

必要なのは、あなた自身の感性と、伝えたい想い。

ZOZOの学びを通じて、“世界観で選ばれる小さな店”を一緒につくっていきましょう。