#インタビュー

|

【ケーススタディ】スターバックスに学ぶ、体験価値を売るマーケティング戦略

はじめに

起業家、事業家を目指す人にとって、マーケティングは欠かせないテーマです。

「どうすれば顧客に選ばれ続けるのか?」という問いは事業家にとっての永遠のテーマです。

そこで参考になるのが、大手企業のケーススタディです。

今回はスターバックス(ジャパン)のマーケティングを取り上げ、事業家や起業家が学べるポイントを整理します。

世界的有名企業でもあり、大手カフェチェーンの代名詞とも言える「スターバックス」。

スターバックスは、日本国内だけでも約1,900店舗を展開し、カフェ市場のトップブランドとして不動の地位を築いているのは周知の事実かと思います。

スターバックスの店内でPCを開いて仕事をしていたり、

ロゴの入った紙袋や、紙コップを持っているだけでステータスになると感じている人も多いのではないかと思います。

実は、単に「美味しいコーヒーを提供しているから」ではないのです。

今回は、そのスターバックスが成功している理由について掘り下げていきます。

なぜスターバックスはここまで多店舗展開をし、大成功をしているのか。

本記事では、日本国内におけるスターバックスのマーケティングをケーススタディとして取り上げ、その戦略のポイントと、他社との差別化について考察していきます。

1. スターバックスが掲げるコンセプト「Third Place」

スターバックスは、「Third Place」であることをコンセプトに掲げています。

いわゆる家でもなく、職場でもない、「第三の場所」を提供することを徹底しています。

コーヒーではなく「体験」を売ること。

顧客に「ここで過ごす時間」そのものを商品として感じることがコンセプトにあります。

実際、ユーザーがスターバックスを利用する時は、単にコーヒーを飲むだけではなく、そこで過ごす時間をメインに訪れたりします。

このコンセプトに沿って、

店舗デザインは木目や柔らかな照明を基調とし、勉強や仕事、友人との何気ない会話をする時間など、さまざまなシーンで利用できるよう工夫された作りになっています。

このコンセプトを徹底してきた結果、「スターバックスで過ごす時間とその価値」をブランド体験として提供することこそが、スターバックスの最大の強みになっています。

2. 顧客ロイヤリティを高める「リワードプログラム」

スターバックスには、スターバックスの専用アプリがあります。

アプリに登録すると、購入ごとに「スター」が貯まるリワード制度を利用できます。

貯めたスターはドリンクやフードと交換できることはもちろん、限定クーポンや新商品の先行体験といった特典を得ることができます。

リワード制度の特典に加え、このアプリには重要な役割がもう1つあります。

アプリ内では、それぞれの顧客の購買履歴をもとにパーソナライズされたオファーが配信されるようになっています。

このオファーによってその顧客は「自分専用に提案されている」と感じ、自然とリピート利用へとつながるという流れがあります。

現在、アプリ会員数は1,000万人を超えており、結果として売上の大きな柱となっています。

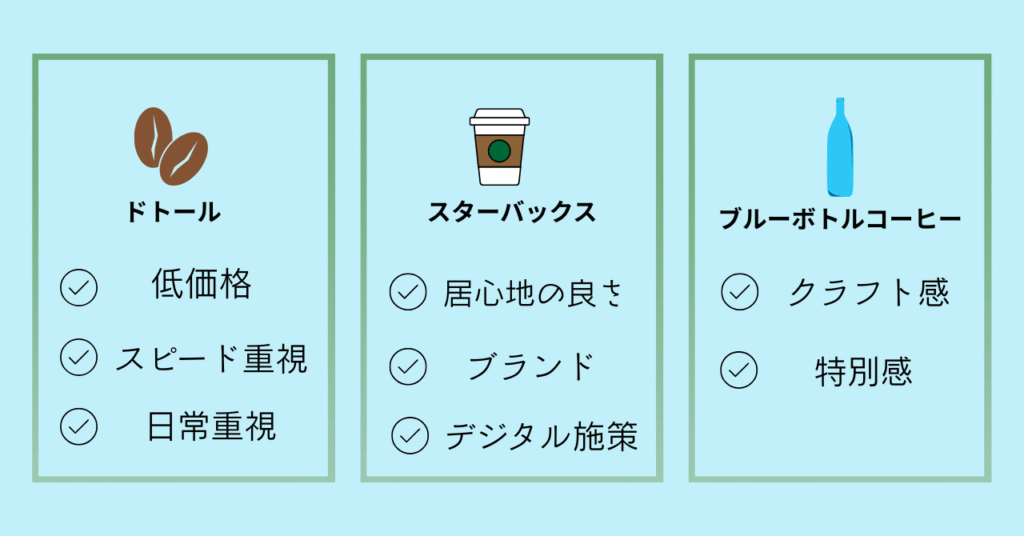

3. 競合チェーンとの比較

次に、競合と比較することでスターバックスの戦略をわかりやすく認識していきます。

ここでは「ドトールコーヒー」と「ブルーボトルコーヒー」の2つの大手国内カフェチェーンの戦略を挙げて対比していきます。

ドトールコーヒー:低価格・スピード重視。駅ナカやオフィス街など立地の利便性に強みがあり、「短時間・日常使い」にフォーカス。

ブルーボトルコーヒー:豆の産地や抽出方法にこだわる「クラフト感」を武器に、都市部で「特別な体験」を求める層をターゲット。

これに対し、スターバックスは、

「居心地の良さ」

「ブランド体験」

「デジタル施策」

を組み合わせ、幅広い層にアプローチ。

この違いによって価格競争に巻き込まれず、ブランド価値で勝負するポジションを築くことができています。

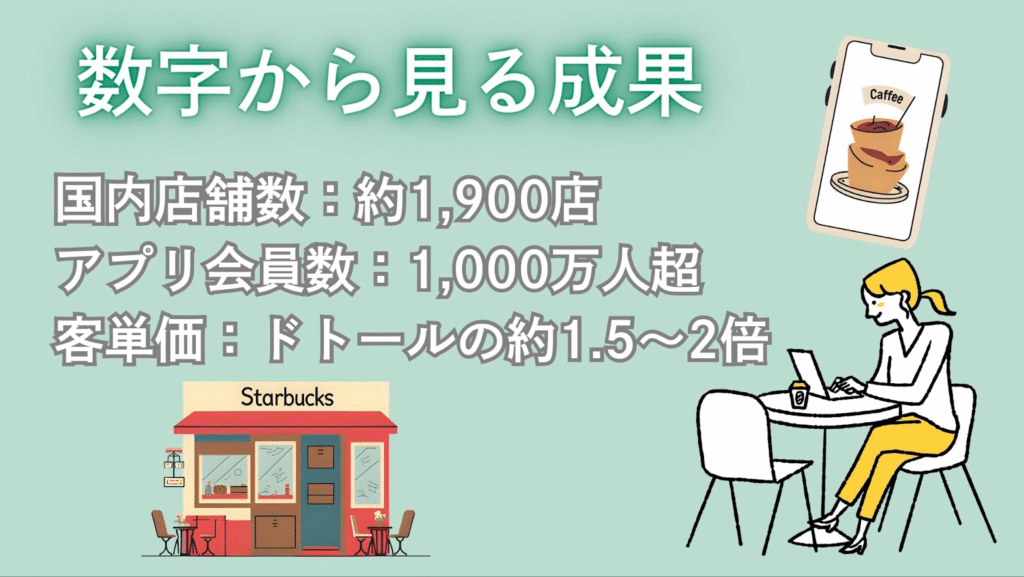

4. 数字から見る成果

スターバックスの数字

国内店舗数:約1,900店

アプリ会員数:1,000万人超

客単価:ドトールの約1.5〜2倍

上記の数字からも、スターバックスは単なる「コーヒー販売業」ではなく、「ブランド体験を提供する企業」として市場で優位に立っていることがわかります。

5. 学べるポイント

スターバックスのケースから学べるのは次の3点です。

- 顧客体験をコアバリューにする

─ 商品そのものではなく「過ごす時間」や「体験」を提供する発想。 - デジタルを活用したロイヤルティ強化

─ アプリやリワードを通じて、顧客一人ひとりに寄り添う施策を展開。 - ブランドの一貫性

─ 店舗デザイン、接客、商品展開に至るまで「スタバらしさ」を徹底。

6. 身近な事業での実践例

事例:飲食事業

「食べる」から「体験する」へ

単に「食べ物を提供する」だけでなく、スターバックスを参考に、空間デザインや接客体験に工夫を凝らしました。

美味しい食事だけでなく、思わずSNSに投稿したくなるような盛り付けや内装にもこだわりました。結果的にSNSを見ての来店も増えることに繋がっています。

また、接客体験に関して、店長やスタッフにファンが着くように接客スタイルの見直しをしました。

結果、スターバックスの「Third Place」のような、お客様にとっての新たな場所を作ることに繋がり、リピーター率が上昇し、口コミによる新規顧客の獲得にもつながりました。

具体的な施策

- ・空間デザインの見直し

木のテーブルや間接照明を導入し、落ち着ける雰囲気を演出。

→ コスト:約150万円(内装・家具・照明の初期投資)。 - ・接客スタイルの統一

スタッフに「お客様の名前を覚えて声をかける」ルールを導入。常連さんが「ここに来ると安心する」と感じてもらえるよう工夫しました。

→ コスト:ほぼゼロ(研修時間・マニュアル作成のみ)。 - ・体験型メニュー

季節ごとに「限定イベントメニュー」を設定(例:桜の時期に春色スイーツ、地元食材を使ったフェア)。

→ コスト:約3〜5万円/月(食材費・POP制作など)。

提供した具体的な体験

- ①五感を意識した体験

・視覚:料理の盛り付けに「写真映え」を意識。季節の花や、季節感のある器を取り入れ、SNSでシェアしたくなる演出。

・聴覚:店内BGMを時間帯ごとに変化(昼はカフェジャズ、夜は落ち着いたピアノ)。

・嗅覚:入口にアロマを設置し、店に入った瞬間から「特別な香り」がするように工夫。

→ 「料理を味わう」だけでなく「入店から退店までの時間」を通して一つのストーリーになるように演出。 - ②パーソナルな体験

・常連顧客には誕生日に特別デザートを提供。

・来店頻度に応じて「オリジナルメニューの試食」や「裏メニュー」の案内をする仕組み。

・「自分だけ特別扱いされている」と感じられる演出を心がけた。

→コストはほぼゼロ。小さな工夫で大きな満足に繋がる。 - ③時間を楽しむ体験

・滞在時間を快適にするために、Wi-Fiや電源を整備。

・食事後も勉強や仕事で利用できる「居心地の良い場」を提供。

・「長く居てもらう」ことをデメリットではなく、体験価値の一部として位置づけた。

成果

・客単価は約15%上昇。

・SNS投稿による拡散が増え、新規顧客の流入に直結。

・リピート率が安定し、固定ファンが形成された。

失敗例と学び

・内装投資の回収に時間がかかった

雰囲気作りにお金をかけすぎ、最初の半年は赤字気味。結局、口コミとリピーター増で黒字転換できたが、「段階的な投資」でもよかったと反省。

・限定メニューが裏目に出たことも

食材原価が高すぎて利益率を圧迫したり、オペレーションが複雑になりスタッフが混乱したケースも。

→ 解決策として、「特別感を演出しつつ、既存メニューを少しアレンジする」方法に切り替え。

この経験を通じて学んだのは、「お客様が体験する価値」と「事業としての採算性」をバランスさせることの難しさです。

スターバックスのようにブランド体験を武器にするには、顧客視点と経営視点を同時に考えることが欠かせないと実感しました。

おわりに

スターバックスは「体験を売る」という戦略を徹底することで、国内外で揺るぎない地位を確立しました。

マーケティングの本質は「顧客が感じる価値をどう設計するか」にあります。

スターバックスの事例は、あらゆる業界のビジネスに応用できるヒントを与えてくれるでしょう。

このケーススタディを実践しながら、事業家として社会に喜ばれる事業展開をしていきます。