#インタビュー

|

NVIDIA:“つくる人”を増やす仕組みと文化で、産業を再設計する事業家集団

はじめに

2024年、アメリカの半導体メーカーであるNVIDIA(エヌビディア)はついに世界の時価総額ランキングで1位に躍り出ました。

アップルやマイクロソフトを追い抜いたこの快挙は、「ゲーム用のグラフィックチップの会社」という従来のイメージを大きく覆す出来事です。

「つくる人を中心に。」

NVIDIAは、この一貫した姿勢で映像処理の枠を越え、計算・AI・三次元の世界へ挑戦を広げてきました。高性能な半導体だけでなく、使い方の手引き、学びの場、仲間が見つかるコミュニティまでをひとつながりで設計しました。

社内外の挑戦を事業化へ押し上げるその設計力は、いまや産業の設計図そのものを更新する原動力となっています。

NVIDIAは、プロダクトを売る会社である前に、挑戦が続く“場”を運営する会社です。

事業家精神の源流:「開発者第一」と「まず作って示す」

NVIDIAの根幹は、開発者を主役に据える思想です。

映像専用と見なされていた計算資源を

汎用の計算へ開放し、クーダ(CUDA)という“作り方”まで公開。

クーダ(CUDA)とは?

CUDAは「Compute Unified Device Architecture」の略で、

NVIDIAが作った GPUを使って並列計算を行うための仕組み です。

もともとGPUはゲームの「グラフィック描画専用」でした。

でもCUDAによって、グラフィック以外の計算(科学技術計算、AI学習、シミュレーションなど)にも使えるようになりました。

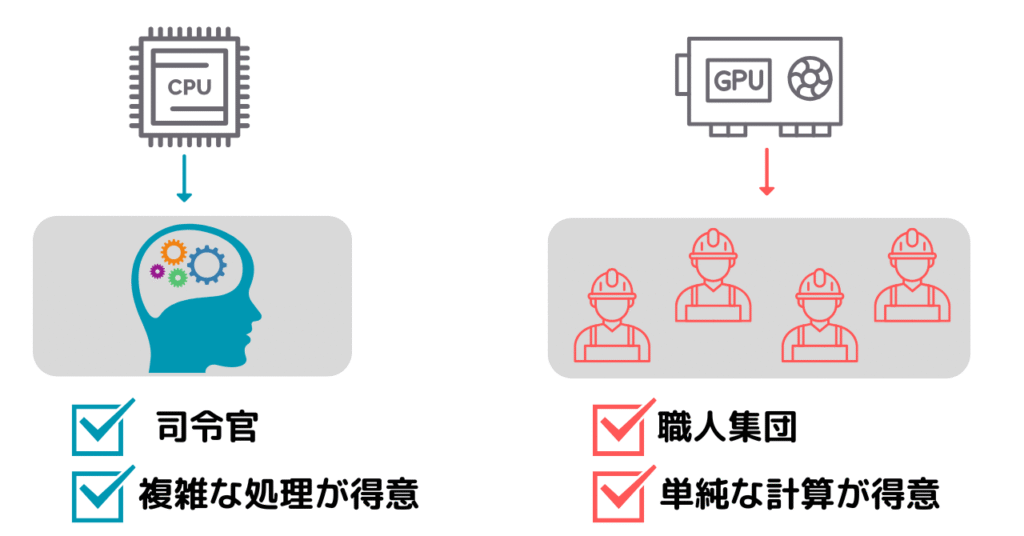

CPU

・頭脳みたいな存在

・数は少ないけど器用(複雑な処理をこなす)

GPU + CUDA

・作業員が大量にいる工場みたいな存在

・同じ作業を一斉に処理するのが得意(画像処理やAI計算)

つまりCUDAは「GPUを普通のプログラムでも使えるようにする橋渡し」です。

CやPythonなどの言語からGPUを呼び出して使えるようになります。

日常にたとえると…

CPUだけ:料理人が一人で全部の料理を順番に作る

GPU + CUDA:100人の料理人が同じレシピで一斉に調理する

だから「大量で同じような計算」をするときに威力を発揮します。

ひと言でいえば、GPUの力を「誰もが使える設計」に変えた鍵。

これが、NVIDIAの「作る人を増やす」中核にあります。

サンプル、最適化の指針、検証の流れ。

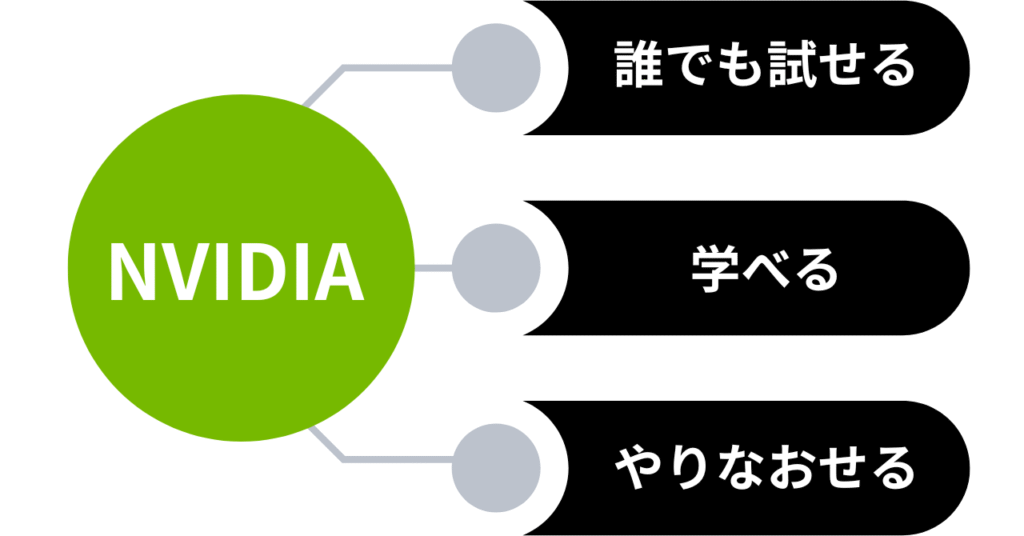

「誰でも試せる・学べる・やり直せる」ための部品を、先に差し出す。

結果として、研究者、エンジニア、スタートアップと、世界中の挑戦者に挑戦の順番が回るようになりました。

意思決定の作法もシンプルです。

- 長い根回しより、小さな試作→結果で語る。

- 動くものを出し、早く学び、次に活かす。

- 成功も失敗も素早く共有し、「まず作って示す」で議論を前に進める。

この運営思想が、若手に機会を回し、組織全体の学習速度を引き上げています。

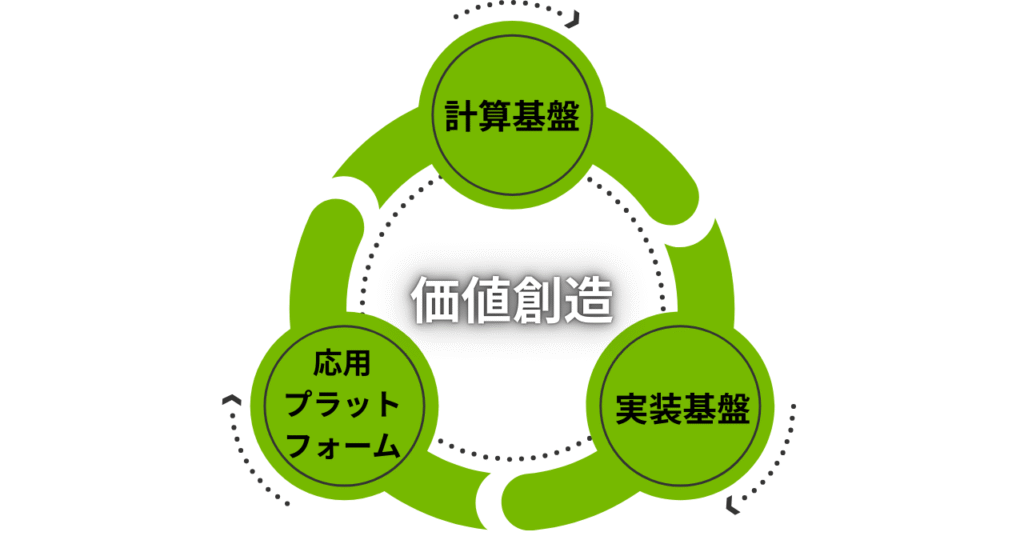

三層で価値を生む経営:計算基盤/実装基盤/応用プラットフォーム

NVIDIAの価値創造は、三層の噛み合わせで立ち上がります。

1)計算基盤(核)

データセンター向けの高性能計算とネットワークで、

学習・推論の要を支える。

世代ごとに処理当たりの効率を高め、土台を強化。

2)実装基盤(作り方の土台)

クーダや最適化ライブラリ、運用まで視野に入れたソフト群。

「少人数・短期間でも事業に届く」導線を用意。

3)応用プラットフォーム(現場の土台)

オムニバース(仮想空間での設計・検証)、自動車向けのソフトの“型”、ロボティクス基盤。現場のワークフローに踏み込んで、産業横断の新サービスを後押しする。

三層で得られた知見や成果は、循環します。

- コミュニティへ還元(ドキュメント/教材/参考実装)

- 顧客の運用へ還流(開発〜本番までの一気通貫)

- 次世代基盤へ再投資(計算・ネットワークの継続強化)

三層が噛み合うことで、挑戦の成果は社内に閉じずに循環します。

学びはコミュニティに広がり、現場ではすぐに事業へと展開され、さらに次世代基盤の強化へ投資される。

この連鎖こそが、NVIDIAを「挑戦が挑戦を生む」事業家集団として際立たせているのです。

社会との接続と未来像:「AIの土台」を公共財のように開く

計算需要の急拡大は、電力・環境・供給網・倫理の課題も連れてきます。

NVIDIAは、世代更新ごとに効率を高める技術を積み上げ、運用の最適化や再生可能エネルギーの活用を現実路線で推進。重要部材や地域規制のリスクには、多拠点・多製品での分散で備える。

倫理・安全の面では、評価手法や運用の基準づくりに関わり、「速さ×安全」のバランスを、データ実務で整えます。

社会実装までの距離を縮める仕組みを運営し、挑戦が続く世界を、丁寧に広げていく。

結局のところ、NVIDIAのすごさはここにあります。

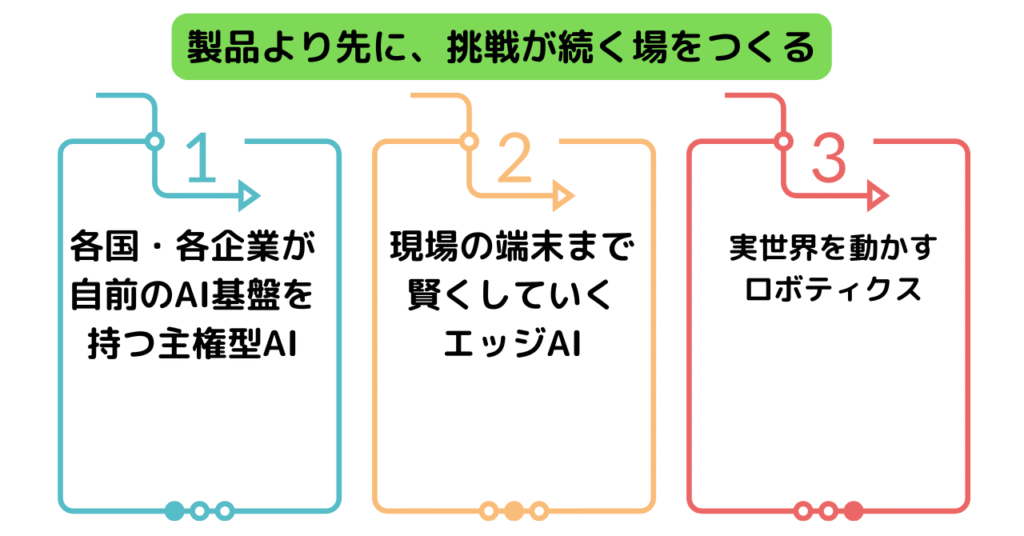

「製品より先に、挑戦が続く場をつくる。」

学びを開き、やり直しを安くし、成果を分かち合う。その一歩一歩が、産業の設計図を静かに書き換えていくのです。