#ケーススタディー

|

【ケーススタディ】レッドブルに学ぶ「選ばれるブランド」をつくる方法

レッドブル・ジャパン は、「翼をさずける」というキャッチコピーとともに、エナジードリンクという新しい市場を創り上げた世界的ブランドです。

しかし、レッドブルの本質的な成功は、「飲料メーカーとして売れた」ことではなく、体験・文化・価値観を軸にしたマーケティングモデルを確立したことにあります。

本記事では、「レッドブル マーケティング成功事例」として、事業家視点でどう応用できるのかを、より具体的かつ実践的に掘り下げていきます。

ケーススタディとしてまとめていますので、皆様の事業に活かしていただければ幸いです。

レッドブル・ジャパンのマーケティング成功事例とは何か?

レッドブルが日本市場に参入した2005年当時、飲料市場はすでに成熟しており、飽和状態にありました。大手メーカーが圧倒的なシェアを握っていたのが、当時の飲料市場です。

特に「栄養ドリンク」は中高年向けのイメージが強く、20代を中心とした若年層にとっては日常的に選ばれる商品ではありませんでした。

そこでレッドブルが取った戦略は、既存の市場でシェアを奪い合うことではなく、市場そのものを再定義することでした。

「疲れたから飲むドリンク」ではなく、「挑戦する人が飲むドリンク」。

これがレッドブルが再定義した栄養ドリンクの市場です。

この価値転換によって、レッドブルはエナジードリンクという新カテゴリーの象徴となっていきます。

ここで重要なのは、レッドブルが売ったのは成分や機能ではなく、生き方・スタンス・世界観だったという点です。

レッドブルのブランド戦略 ーなぜ新しい市場をつくれたのかー

レッドブルのブランド戦略の核にあるのは、「体験を起点にブランドを理解してもらう」という考え方です。

多くの企業が広告によって認知を獲得しようとする中で、レッドブルはあえて広告主ではなく「メディア」になる道を選びました。

レッドブルという名前を聞いて、いろんなイベント名にその名前が入っていることをイメージする人も多いのではないでしょうか。

スポーツイベント、音楽フェス、エクストリーム競技、映像コンテンツ。

これらはすべて、ブランドの世界観を直接体感してもらうための手段です。

結果として消費者は、レッドブルを「商品名」ではなく、「挑戦的でエネルギッシュなライフスタイルの象徴」として認識するようになりました。

このアプローチは、体験価値が重視される現代において、多くの事業と親和性が高く、応用が効くと考えています。

今回はイベント事業と飲食事業においてのケーススタディとして以下に紹介していきます。

【ケーススタディ①】イベント事業に活かすレッドブル型マーケティング

イベント事業における本質的な価値とは何か

イベント事業でありがちなのが、「どれだけ人を集められたか」を成功指標にしてしまうことです。

しかし、レッドブル型の考え方では、来場者数はもちろん大事にしながらも、そのイベントがどれだけ強い体験として記憶に残ったかにもフォーカスしています。

空間演出、音楽、コンテンツ、スタッフの振る舞いに至るまで、一貫した世界観があるイベントは、参加者に「特別な時間だった」という印象を残します。

この記憶の質や深さこそが、次の参加に繋がったり、口コミやファンやリピーターの増加につながっていきます。

イベントをコミュニティの起点にする発想

レッドブルのイベントが強いのは、イベント単体で完結しない点にあります。

参加者同士がつながり、「あの空間にいた人たち」という共通体験がコミュニティを生み出します。

イベント事業でも、

・参加者同士が交流できる設計

・次回イベントへの導線

・オンラインでの継続的な接点

を意識することで、単発ビジネスから継続的なブランド活動へと進化させることが可能と考えます。

一方で、イベント事業にはコストやリスクが伴います。

初期投資はもちろんですが、天候や事故などの不確定要素、単発開催による収益の不安定さなども懸念されます。

だからこそ、体験価値を積み重ねてブランド化し、継続的にイベントを開催していくという視点が重要になります。

イベント事業に活かした具体施策

レッドブル型「体験価値を最大化するイベント設計」を実施

レッドブルのイベントに共通しているのは、「完成されたイベントを見せる」のではなく、「参加すること自体が価値になるように設計されている」という点です。

この考え方をイベント事業に落とし込むうえで最も意識したのは、主役を主催者から参加者へ移すことでした。

それまでは、企画も演出も進行もすべて主催側で用意し、参加者は楽しんでもらう側という位置づけでイベントを作っていました。しかしそのやり方では、イベントが終わった瞬間に熱量も関係性も一気に冷めてしまう感覚が常にありました。

そこで、一般参加者が企画や競技、表現の一部を担う「参加型イベント」へと設計を切り替えました。

完成度の高い演出を一方的に提供するのではなく、あえて余白を残し、「挑戦している過程」「表現しようとする姿」「体験のプロセスそのもの」が価値になる構造を意識しました。

正直に言うと、見た目の完成度だけを比べれば、以前のイベントの方が整っていたかもしれません。ただ、その分、参加者の当事者意識と熱量は明らかに高まりました。

また、イベント当日で体験が終わらないよう、写真や動画、SNS投稿を前提にした演出も意図的に組み込みました。

「ここは撮りたくなるだろう」「これは共有されるだろう」という場面を設計することで、イベント後も自然と投稿や会話が生まれました。

さらに、参加者同士が自然につながれる時間や仕掛けを用意したことで、イベントが単なる催しではなく、人と人が関係をつくる場として機能し始めました。

この取り組みを続けるうちに、イベントは一度きりの単発施策ではなく、継続的なブランド活動の一部として認識されるようになっていきました。

コスト面については、タレント出演料や大規模な広告費はほとんどかけなくなりましたが、その代わりに、企画設計・運営・安全管理には確実にコストがかかりました。

会場費や人件費、機材費に加え、参加型イベントであるがゆえに、事前準備や当日の運営体制を厚くする必要があります。実感としては、小〜中規模のイベントでも数十万円規模、内容によっては数百万円規模になることもありました。

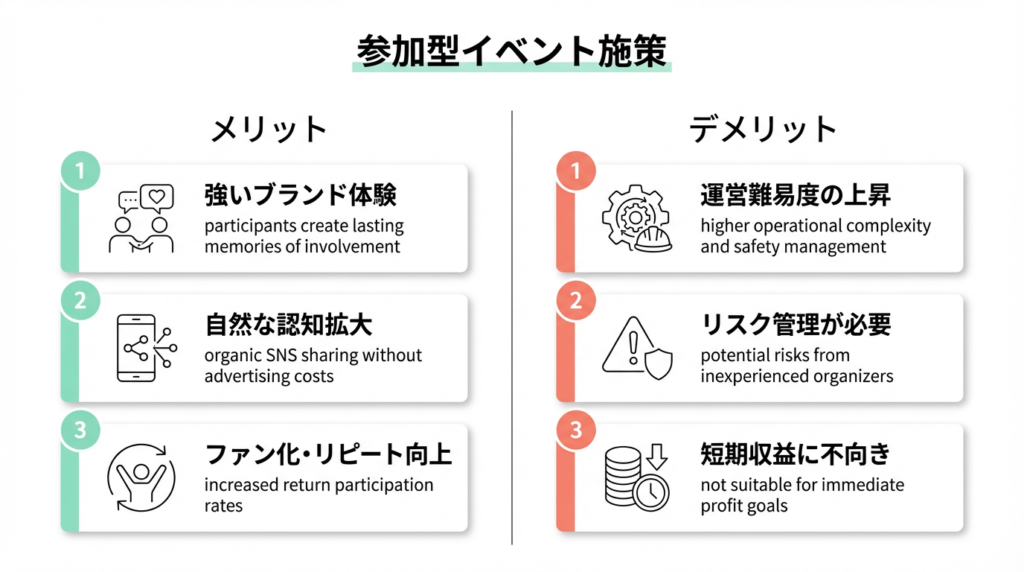

この施策を実施して感じた最大のメリットは、イベントそのものが非常に強いブランド体験になったことです。

参加者は「楽しかった」という感想だけでなく、「自分が関わった」「自分もこの場をつくった」という記憶を持ち帰ります。その結果、口コミやSNS投稿が自然に生まれ、広告費をかけずとも認知が広がっていきました。

また、参加者がファン化しやすくなり、次回イベントへの参加率が明らかに高まったのも大きな変化でした。

一方で、デメリットもはっきりしています。

運営の難易度は確実に上がり、安全管理や進行トラブルへの対応力が強く求められます。

主催者側の経験値が低いと、想定外のリスクが一気に表面化する可能性もあります。

また、このタイプのイベントは短期的な売上には直結しにくく、「すぐに利益を出したいイベント」には正直向いていません。

この施策は、短期回収を目的にするのではなく、中長期でブランドを育てる前提で取り組む必要があります。

ただ、その覚悟を持って続けた結果、イベント事業が「単発の仕事」ではなく、「積み重なっていく資産」に変わっていく感覚をはっきりと実感することができました。

【ケーススタディ②】飲食事業に活かすレッドブルのブランド戦略

飲食事業は「味の競争」から抜け出せるか

飲食事業は世間的に見ても参入のイメージがしやすい業界の一つです。

ですので、参入障壁が低く、競合も多いため、価格や立地だけで勝負すると消耗戦になりがちです。

そこで重要になるのが、レッドブルが実践してきた 「世界観で選ばれるブランド設計」 です。

料理の味はもちろん前提条件ですが、それ以上に

「どんな空間で、どんな気分になれるのか」

「この店は、どんな価値観を大切にしているのか」

などのコンセプトが明確な店舗ほど、共感によって選ばれるようになります。

体験としての飲食を設計する

レッドブルがドリンクを通じてライフスタイルを提案したように、飲食店も「時間の過ごし方」をデザインすることが重要です。内装、音楽、照明、スタッフの言葉遣いまで含めて統一された体験は、他店との差別化につながります。

また、イベント連動企画や期間限定メニュー、コラボレーション施策は、”「今」行く理由”をつくり、話題性と新規顧客獲得を同時に実現します。

一方で、飲食事業における課題は、世界観づくりに手間とコストがかかる点にあります。

コンセプトが曖昧で不明確なままでは、逆にブランド力を弱めてしまう可能性もあります。

そしてさらに、ブランド体験を支えるスタッフ教育は、飲食事業において非常に重要なテーマとなります。

飲食事業に活かした具体施策

「美味しい店」ではなく、「また来たくなる場所」になるために

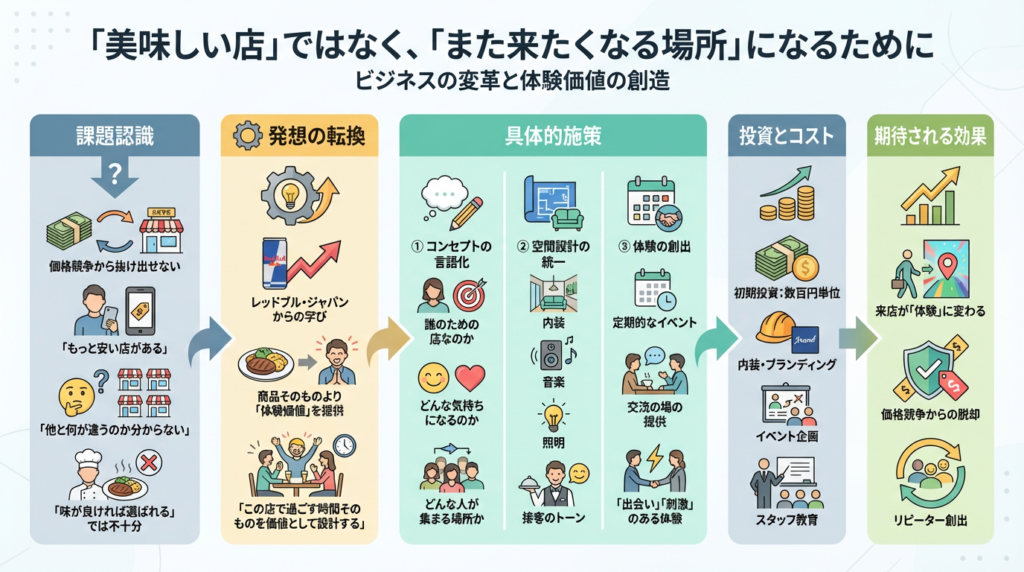

飲食事業に本格的に関わる上で、最初に突き当たる壁ははっきりしていました。

それは、価格競争から抜け出せないという現実です。

料理のクオリティには自信があったとしても、「もっと安い店がある」「結局、他と何が違うのか分からない」と言われることは想像ができました。「味が良ければ選ばれる」という考えでは、なかなか難しいのではないかという予測をし、飲食事業をスタートしてきました。

まずは、飲食事業の見方そのものを変える必要があると感じました。

そのヒントになったのが、今回のレッドブル・ジャパン の思想です。

レッドブルは、商品そのものよりも、「その商品を通じてどんな時間や価値観を提供するか」を徹底的に設計しています。

その姿勢を見て、「飲食店も同じではないか」と感じました。

料理の味を磨くことだけに力を注ぐのをやめ、「この店で過ごす時間そのものを価値として設計する」ことに舵を切りました。

まず最初にやったのは、コンセプトを徹底的に言語化することです。

「誰のための店なのか」「ここに来ると、どんな気持ちになるのか」「どんな人が集まる場所にしたいのか」。

これを曖昧なままにしたままでは、どれだけ内装にお金をかけても意味がないと感じます。

コンセプトが固まってからは、それに合わせて内装、音楽、照明、接客のトーンまで一つずつ揃えていきました。さらに、ただ食事をして帰るだけの店にしたくなかったため、定期的に小さなイベントや交流の場も設けました。

結果として、来店そのものが「今日はどんな出会いがあるだろう」「どんな刺激を受けられるだろう」という体験に変わっていきました。

正直に言えば、コストは普通の飲食店よりも確実にかかります。

内装やブランディング、イベント企画、スタッフ教育まで含めると、初期投資は数百万円単位になりました。

ただ、その代わりに、広告費を大量に投下する必要はなくなっていきました。

来店した人がSNSで体験を語ってくれたり、口コミで人を連れてきてくれるようになったからです。

この取り組みを続けて、最も大きく変わったのは、価格で比較されなくなったことでした。

「安いから来た」ではなく、「この店が好きだから来た」「ここに来ると刺激を受けるから来た」という理由で選ばれるようになり、自然とリピート率が上がっていきました。

数字以上に、「この店が自分の居場所だ」と感じてくれる人が増えたことが、何よりの手応えでした。

一方で、デメリットもはっきりしています。

コンセプトが少しでも曖昧になると、体験の質は一気に落ちますし、ただの「雰囲気のいい店」に逆戻りしてしまいます。

また、スタッフ全員が価値観を理解し、体現できなければ、店としての一貫性は保てません。ここは想像以上に難しく、時間と労力がかかる部分でした。

さらに、短期的な売上だけを追い始めたとき、イベントやコミュニティ施策が重荷になる瞬間もありました。

「今月の数字」を優先すると、「この店は何のためにあるのか」という軸が簡単にブレてしまうのです。このモデルは、腰を据えて育てる覚悟がなければ、途中で必ず苦しくなります。

実践して分かった共通点

イベントも飲食も、「体験は積み重なって資産になる」

イベント事業と飲食事業、両方に実際に取り入れてみて、強く感じた共通点があります。

それは、体験は一度きりで終わらず、積み重なることで事業の資産になるということです。

目先の利益だけを見れば、正直、効率が悪いと感じる場面も多くありました。それでも、体験を大切にし、共感してくれる人との関係を育て続けた結果、事業は確実に安定していきました。

以前は、レッドブルの成功事例を「すごいマーケティングだな」と外から眺めているだけでした。

しかし、実際にその考え方を自分の事業に取り入れて実践してみて、見え方はまったく変わりました。

これは単なるノウハウではありません。

事業とどう向き合うか、その姿勢そのものだと、今ははっきりと言えます。

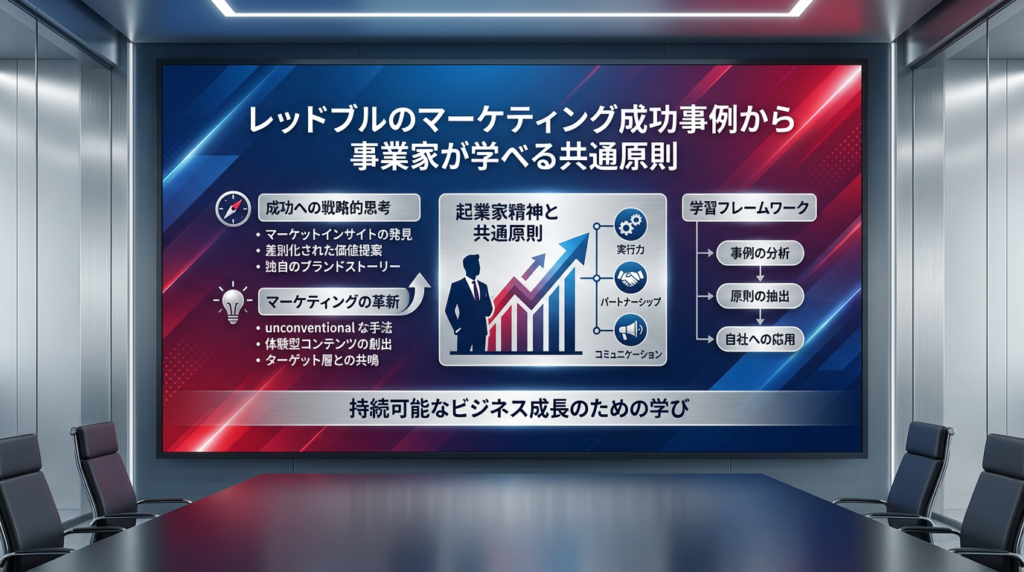

レッドブルのマーケティング成功事例から事業家が学べる共通原則

レッドブルの事例から見えてくるのは、業種を超えて通用するマーケティングの本質です。

それは、「商品をどう売るか」ではなく、「どんな体験を提供するか」という視点です。

イベント事業では、人を集めるのではなく、人の記憶に残る体験を設計すること。

飲食事業では、食事を提供するのではなく、価値観や世界観を共有する時間を提供すること。

この発想に立つことで、価格競争から一歩抜け出し、長く愛されるブランド型事業へと成長していきます。

【まとめ】レッドブルに学ぶマーケティング成功の鍵

レッドブル・ジャパンのマーケティング成功事例が示しているのは、「商品中心の時代」から「体験と文化が中心の時代」への変化です。

ケーススタディで紹介したイベント事業も飲食事業も、「何を売るか」より「どんな体験を残すか」を起点に設計することで、事業の価値は大きく変わります。

レッドブルの歩みは、これからブランド型ビジネスを築こうとする事業家にとって、非常に示唆に富んだケーススタディです。

市場をつくり、文化を育て、選ばれ続ける存在になるために、今こそ学ぶ価値のある成功事例と言えるでしょう。