#ケーススタディー

|

ナイキに学ぶ「選ばれ続けるマーケティング」

ナイキは、世界でもっとも成功したブランドの一つとして語られます。

「ナイキ」という名前を聞いて、知らないという人を探すことのほうが難しいのではないでしょうか。

これだけ世に知られている「ナイキ」ですが、その成功を「有名アスリートを広告に起用しているから」「そもそも広告費が潤沢だから」と捉えてしまうと、本質を見誤ります。

ナイキの強さの秘訣は、商品力でも広告量でもありません。

「挑戦する人の物語を、社会に実装し続けてきたこと」にあります。

この記事では、ナイキのマーケティング思想を分解しながら、

イベント事業と飲食事業にどう落とし込めるのかを、具体的なケーススタディを交えて解説します。

ナイキは「商品」を主役にしていない

ナイキの広告を思い出すと、靴のスペックや機能説明が前面に出ることはほとんどありません。

描かれるのは、いつも「人」です。

・結果が出ずに悩んでいる人

・挫折を経験した人

・今まさに挑戦の途中にいる人

ナイキは、成功の瞬間よりも「挑戦しているプロセス」を丁寧に描いてきました。

それは、「勝てる人だけが価値ある存在なのではない」という、強いメッセージでもあります。

この姿勢が、世界中の人の心を掴み続けている理由の一つです。

「Just Do It」は、マーケティングコピーではない

「Just Do It」は、単なるスローガンではありません。

この言葉は、行動を促す命令でも、成果を求める言葉でもありません。

「まずやってみよう」という、まず何かに取り組んでみようする姿勢を肯定する言葉です。

だからこそ、

・年齢

・性別

・競技レベル

・職業

あらゆる違いは関係なく、多くの人の心に届きます。

マーケティングの観点で見ると、これは「誰に刺さるかを求めた言葉」ではなく、「受け手の解釈の余白を残した言葉」です。

この余白こそが、人それぞれの物語やイメージを重ねさせ、ブランドと個人を強く結びつけています。

ナイキのマーケティング本質は「体験の設計」にある

ナイキは、広告だけで完結していません。

ランニングイベント、ワークアウトプログラム、コミュニティ活動など、顧客が参加できる場を数多く設計してきました。

ここで重要なのは、

「商品を使わせる場」ではなく、「価値観を体感させる場」を作っている点です。

この思想は、そのままイベント事業・飲食事業に転用できます。

ケーススタディ①:イベント事業への応用

「参加者」を「挑戦者」に変えるイベント設計

ナイキが長年取り組んできたイベント施策には、ひとつの明確な共通点があります。

それは、イベントをブランドの価値観を体験する場として設計している点です。

世の中の多くのイベント事業では、どうしても評価軸が短期的なものになりがちです。

来場者数は何人だったのか、売上はいくらだったのか、SNSでどれだけ拡散されたのか。

これらは確かに重要な指標ではありますが、それだけを追いかけていると、イベントは「一回来て終わり」と短絡的な関係になりやすくなります。

結果として、参加者の記憶に残らず、次につながらないイベントになります。

なので、毎回ゼロから集客をし続ける構造に陥ってしまいます。

ナイキの思想をイベント設計に取り入れると、この前提そのものが変わります。

重要な前提は、参加者を「お客さん」として扱うのではなく、「挑戦のプロセスに足を踏み入れた人」として迎え入れることです。

たとえば、コミュニティ型の体験イベントを企画する場合、テーマは「成果」や「上達」ではなく、「挑戦を始めるきっかけ」に置かれます。

経験者か初心者かは問わず、うまくできるかどうかも評価しません。

大切にされるのは、「参加しようと決めた意思」そのものです。

この時点で、イベントの意味合いは大きく変わってきます。

会場設計においても、参加者同士が自然に会話できる導線が意識されます。

目的は、ただコンテンツを消費させることではなく、「同じ場に集まった人同士が、同じ価値観を共有する空気」をつくることです。

そのための導線や、会場づくりを大事にしています。

また、イベント中の演出も、成果や達成度を競うのではなく、「参加した事実」そのものを称える形が取られます。

これは、ナイキが一貫して伝えてきた「挑戦する姿勢そのものに価値がある」というメッセージと重なります。

さらに重要なのが、イベント後の設計です。

ナイキ型のイベントは、その日限りで完結しません。

参加者同士がイベント後もつながれるオンラインコミュニティや、次の挑戦につながる導線が用意されます。

これにより、イベントは単発の体験ではなく、「物語のはじまり」として参加者の記憶に残ります。

このような設計を行うことで、リピート参加率は自然と高まり、イベント自体が語られる存在になります。

主催者は単なる運営者ではなく、「価値観を提供する存在」として認識されるようになります。

これはまさに、ナイキが長年実践してきた「イベント=ブランド体験」という考え方を、イベント事業に応用した形です。

イベントを「集める場」から、「関係性が育つ場」へ。

その転換こそが、継続的に選ばれるイベント事業をつくる鍵になります。

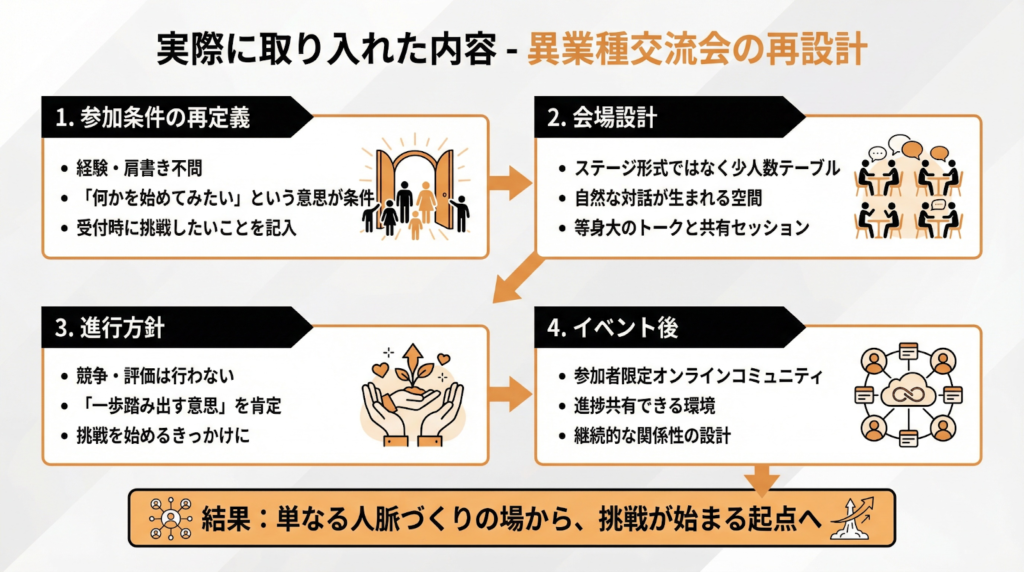

実際に取り入れた内容

今回は異業種交流会を開催し、ナイキ型のイベントを取り入れ実施しました。

従来の異業種交流会は、「名刺交換をして終わり」という一過性の関係になりやすい傾向があります。

そこでイベントを単なる交流の場ではなく、新しい挑戦のきっかけを生む場として再設計しました。

イベントでは経験や肩書きを問わず、「何かを始めてみたい」という意思だけを参加条件に設定。

受付時に「これから挑戦したいこと」を一言書いてもらい、自己紹介や会話のきっかけに活用しました。

会場はステージ形式ではなく、少人数のテーブル配置にすることで自然な対話が生まれる空間にしています。

当日は、挑戦経験のあるゲストによる等身大のトークの後、参加者同士で「これからやってみたいこと」を共有するミニセッションを実施。

競争や評価は行わず、「一歩踏み出す意思」そのものを肯定する進行にしました。

イベント後は参加者限定のオンラインコミュニティへ招待し、その後の行動や進捗を共有できる環境を用意。

これにより交流会を単発で終わらせず、継続的な関係性が生まれる設計にしています。

結果として、この異業種交流会は単なる人脈づくりの場ではなく、参加者それぞれの挑戦が始まる起点となるイベントへと変化しました。

かかったコスト感(目安)

・会場費:5万〜15万円

・運営スタッフ(2〜3名):5万〜10万円

・簡易演出・備品:2万〜5万円

・オンラインコミュニティ運用(ツール含む):月1万〜2万円

合計:1回あたり約15万〜30万円前後

広告費はほぼかけず、参加者の口コミとリピートを前提に設計しています。

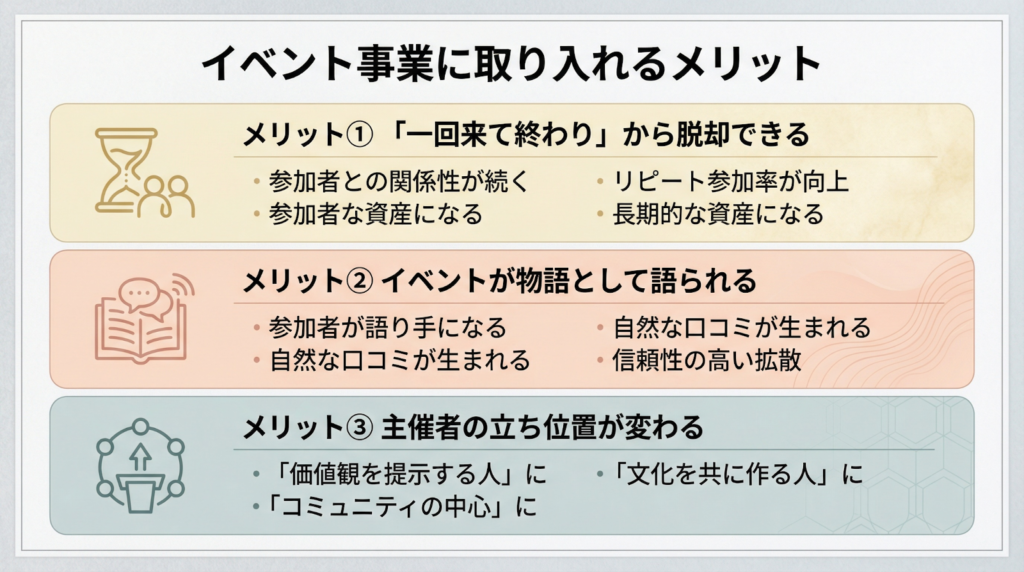

イベント事業に取り入れるメリット①

→「一回来て終わり」から脱却できる

ナイキ型イベント設計の最大のメリットは、参加者との関係性が単発で終わらなくなる点です。

参加者を「来場者」ではなく、「挑戦のプロセスに足を踏み入れた人」として迎え入れることで、イベントは単なる消費体験ではなくなります。

「参加した事実」そのものが肯定される設計は、参加者の記憶に強く残ります。

結果として、次回開催時に「また行こう」と思い出してもらえる確率が高まり、リピート参加率が自然と向上します。

これは、毎回ゼロから集客を行うイベント運営に比べ、長期的に見て大きな資産になります。

イベント事業に取り入れるメリット②

→イベントが物語として語られる

成果や勝敗を軸にしないイベントは、参加者一人ひとりが「自分の物語」として価値を感じそれぞれ持ち帰ることになります。

「あのイベントに参加した」「あの場に居た」という体験は、人に話したくなる記憶になります。

この状態になると、イベントは広告を打たなくても、参加者自身が語り手になります。

天然の口コミの効果は絶大です。

SNS投稿や口コミは「宣伝」ではなく、「体験の共有」に変わり、より自然で信頼性の高い拡散が生まれます。

ナイキが長年行ってきたのも、この物語の連鎖を生み出す設計です。

イベント事業に取り入れるメリット③

→主催者の立ち位置が変わる

ナイキ型イベントでは、主催者は単なる運営者ではありません。

「この場で、どんな価値観を体験してほしいのか」を提示する存在になります。

その結果、主催者は

・集客する人

・仕切る人

ではなく、

「価値観を提示する人」「文化をつくる人」

として認識されるようになります。

これは、イベント事業を長期的なブランドやコミュニティへと発展させる上で、非常に重要な変化です。

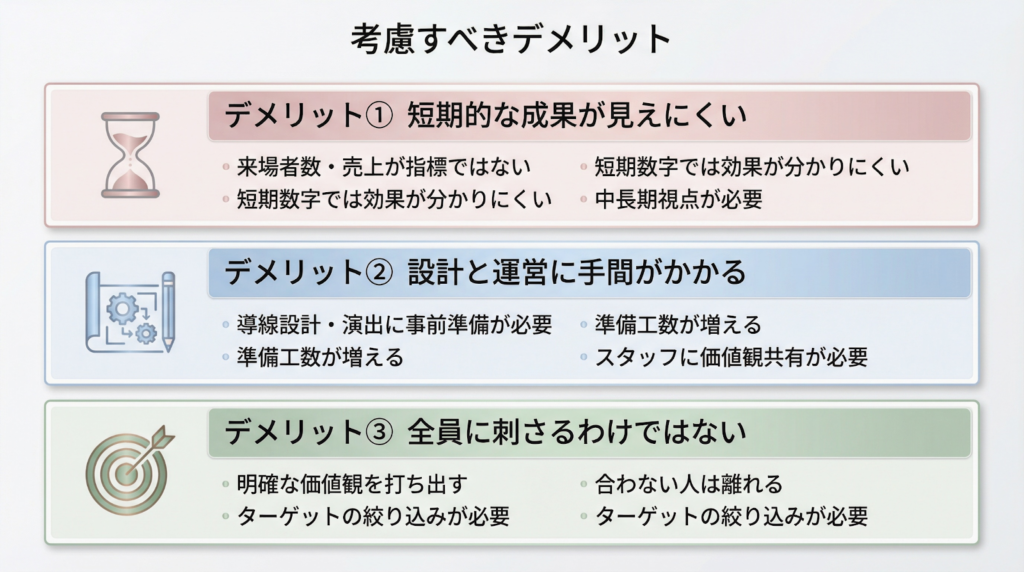

一方で考慮すべきデメリット

理想的に見えるナイキ型イベント設計ですが、当然ながら課題もあります。

デメリット①

→短期的な成果が見えにくい

来場者数や即時売上を最優先にしない設計のため、短期的な数字だけを見ると、効果が分かりにくい場合があります。

「今日は何人来たか」「いくら売れたか」という指標だけで評価すると、ナイキ型イベントは効率が悪いと感じられることもあります。

そのため、運営側には「短期指標と中長期指標を分けて考える視点」が求められます。

デメリット②

→設計と運営に手間がかかる

参加者同士が自然に交流できる導線設計や、参加体験を肯定する演出には、事前の設計が欠かせません。

単に会場を押さえてコンテンツを用意するだけでは成立しないため、準備工数は確実に増えます。

また、当日の運営スタッフにも「価値観の共有」が必要になります。

スタッフ自身がイベントの思想を理解していないと、体験の質がぶれてしまうからです。

デメリット③

→全員に刺さるわけではない

ナイキ型の設計は、明確な価値観を打ち出します。

その分、合わない人は自然と離れていきます。

「もっと成果が欲しい」「競争したい」「効率を重視したい」

そうしたニーズを持つ人には、物足りなく感じられる場合もあります。

しかしこれは欠点であると同時に、ブランドの輪郭が明確になる証拠でもあります。

メリット・デメリットを踏まえた結論

ナイキ型イベント設計は、「すぐに数字を作りたいイベント」には向いていません。

一方で、

・継続的なイベント事業を作りたい

・コミュニティやブランドへ発展させたい

・価格や集客競争から抜け出したい

こうした目的を持つ事業者にとっては、非常に強力な設計思想になります。

イベントを「人集めの場」ではなく、「価値観に触れる場」「関係性が育つ場」に変える。

その転換こそが、ナイキが証明してきた「イベント=ブランド体験」という考え方の核心です。

ケーススタディ②:飲食事業への応用

→料理を超えて「記憶に残る体験」をつくる

飲食事業が価格競争に陥りやすい理由は、非常にシンプルです。

味、立地、価格。この三つだけで勝負をしている限り、必ず他店と比較されます。

どれだけ努力しても、「もっと安い店」「似た料理を出す店」が現れ、消耗戦に巻き込まれていきます。

これは、かつて多くのブランドが陥っていた状況と似ています。

しかし ナイキ は、その土俵に立ちませんでした。機能や価格で比較される世界から距離を取り、「自分たちは何者か」という価値観そのものを前面に出したのです。飲食事業でも、同じ発想が通用します。

体験型ディナーイベントという考え方

ナイキの思想を飲食に落とし込むと、食事は「消費される商品」ではなく、参加する体験へと変わります。

たとえば体験型ディナーイベントでは、「挑戦する食」というテーマを掲げます。

ここで重要なのは、料理の完成度だけを伝えるのではなく、その背景にある生産者や料理人のストーリーを共有することです。

どんな思いで食材が育てられ、どんな試行錯誤を経て一皿が完成したのか。

そうした物語が、料理に奥行きを与えます。

イベントの中では、調理工程の一部を参加者が体験できる構成を取り入れます。

すべてを任せるのではなく、ほんの一工程に関わるだけでも、「食べる側」から「関わる側」へと立場が変わります。

また、料理の合間には食材背景や挑戦の過程を語るミニトークを挟み、参加者同士が感想や考えを共有できる時間を意図的に設計します。

このような体験を通じて、店は「美味しかった場所」ではなく、「忘れられない時間を過ごした場所」として記憶されます。価格ではなく体験で選ばれ、自然と語られる店になる。結果として、ファンが生まれやすい構造ができあがります。

常連向けコミュニティ施策という発展形

ナイキが顧客を単なる消費者ではなく、「仲間」として扱ってきた姿勢は、飲食事業にも応用できます。

多くの飲食店では、常連を来店回数や購買金額で判断します。

しかしナイキ型の発想では、評価軸は「関与度」に移ります。

どれだけ店の世界観に関わってくれているか、どれだけ思いを共有しているかが重要になります。

たとえば、常連向けの参加型企画や限定メニューを用意し、「選ばれた人」ではなく「一緒につくる人」として関わってもらう。

時には、新メニューの試作段階で意見を募ったり、イベント企画のアイデアを共有したりする余白を残します。

こうした関係性が生まれると、店は「通う場所」から「関わる場所」へと変わります。

これは、ナイキが築いてきたコミュニティ型ブランドの構造と本質的に同じです。

ナイキ型飲食施策を取り入れるメリット

この考え方を取り入れる最大のメリットは、価格競争から距離を取れることです。

料理そのものではなく、体験や物語で選ばれるため、安さだけで比較されにくくなります。

また、体験を共有した顧客は、自然と語り手になります。

広告として発信するのではなく、「自分の体験」として人に話してくれるため、信頼性の高い口コミが生まれやすくなります。

さらに、店と顧客の関係性が深まることで、短期的な売上以上に、長期的なファン資産が積み上がっていきます。

これは、飲食事業を単なる店舗運営から、ブランド運営へと進化させる力になります。

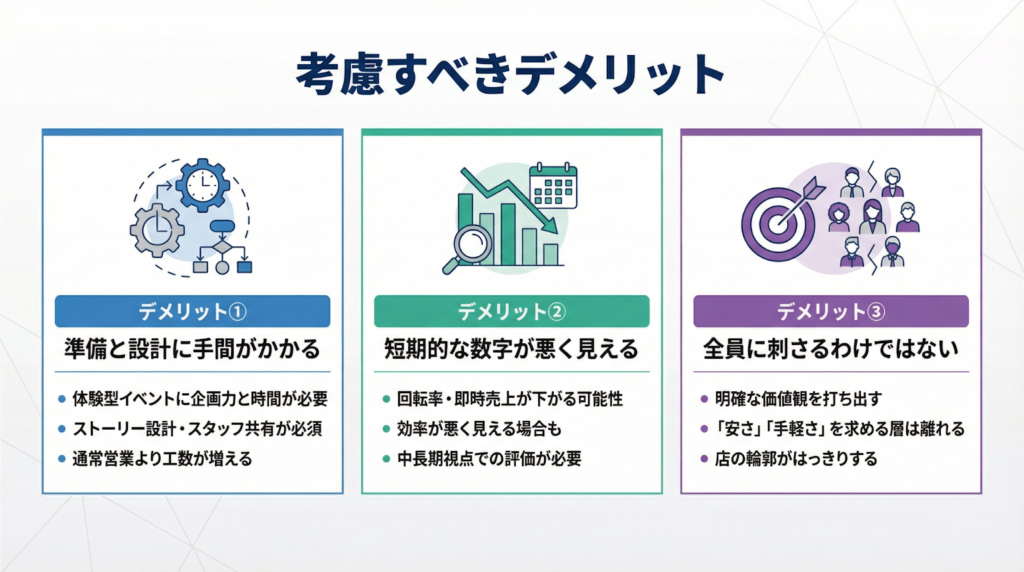

一方で考慮すべきデメリット

一方で、ナイキ型の飲食施策は、すべての店にとって簡単な選択ではありません。

まず、準備と設計に手間がかかります。

体験型イベントやコミュニティ施策は、通常営業よりも企画力と時間を要します。

料理を出すだけでは成立しないため、ストーリー設計やスタッフへの共有も欠かせません。

また、短期的な数字だけを見ると、効率が悪く見える場合もあります。

体験を重視する分、回転率や即時売上は下がる可能性があります。

そのため、短期指標と中長期指標を分けて評価する視点が必要になります。

さらに、明確な価値観を打ち出すことで、すべての人に刺さるわけではなくなります。

「安さ」や「手軽さ」を求める層は、自然と離れていくでしょう。

しかしこれは裏を返せば、店の輪郭がはっきりするということでもあります。

結論:飲食事業を「比較されない存在」にするために

ナイキ型の飲食施策は、「たくさん売るための方法」ではありません。

「忘れられない存在になるための設計思想」です。

料理を売るのではなく、体験を届ける。

顧客を消費者ではなく、仲間として迎え入れる。

この視点を持ったとき、飲食事業は価格競争の世界から一歩抜け出し、

記憶に残り、語られ、選ばれ続ける存在へと変わっていきます。

ナイキから学べる3つの事業原則

1、売る前に、信じている価値を示す

2、商品ではなく体験を中心に設計する

3、顧客を参加者・挑戦者として扱う

これらが揃ったとき、

マーケティングは広告ではなく文化になります。

結論:マーケティングとは「思想の翻訳」である

ナイキは、

「どう売るか」を考え続けたブランドではありません。

「何を信じるか」を一貫して表現し続けたブランドです。

イベント事業も、飲食事業も、

規模や業種に関係なく、この考え方は応用できます。

人は、商品に共感するのではなく、その背景にある姿勢や物語に共感する。

ナイキが証明してきたのは、マーケティングとは売る技術ではなく、価値観を体験として届ける行為だということです。

ぜひ皆様の事業や仕事へも応用し、結果にしていただければ幸いです。